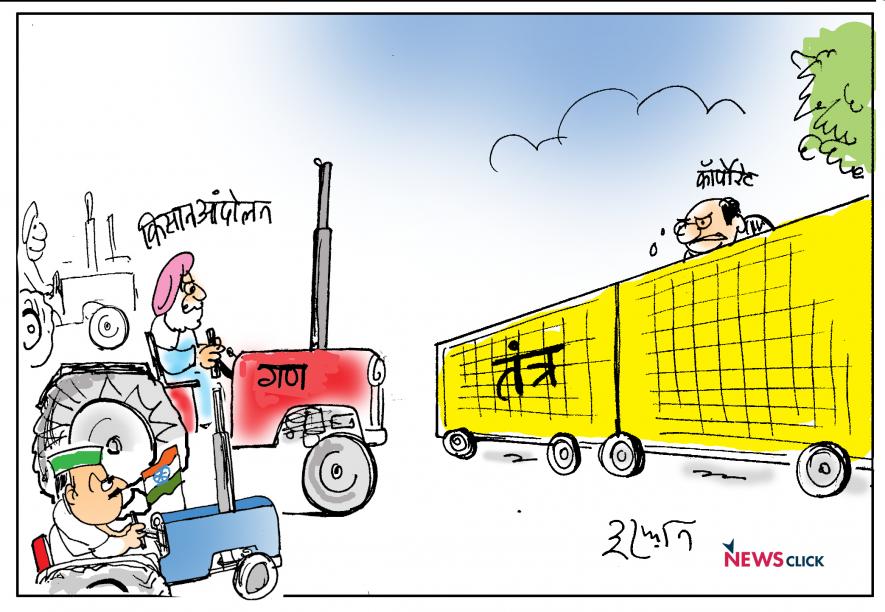

गणतंत्र पर काबिज़ होता सर्वसत्तावाद बनाम जन-गण का गणतंत्र

भारतीय गणराज्य के इतिहास में इस गणतंत्र दिवस को कई कारणों से उल्लेखनीय और अपूर्व माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि हर बार जन-गण की तरफ से तंत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और जन-गण उसका दर्शक होता था। देशभक्ति के गानों और स्वाधीनता आंदोलन के महान् नायकों के पुराने उद्गारों से बार-बार एहसास कराया जाता था कि हमारे गणतंत्र में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है- समाज के आखिरी आदमी से सत्ता के शीर्ष पर आसीन ओहदेदार तक! लेकिन जमीनी असलियत इसके हमेशा उलट रहती थी।

आम आदमी भले ही ठोस ढंग से व्यक्त न करता रहा हो पर अपने तंत्र की नीतियों और फैसलों से समाज में बढ़ती असमानता, भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और अन्याय से वह वाकिफ ही नहीं, उसका भुक्तभोगी भी था! तंत्र-संचालकों की नीतियों और फैसलों के विरूद्ध जब जन-गण सड़क पर उतरता था तो कभी उसे दमन का शिकार बनाया जाता, कभी उसकी आवाज आधी-अधूरी य़ा पूरी सुनी भी जाती थी।

अतीत में शासन और सामाजिक समूहों या जन-संगठनों के बीच हुए कई समझौते और अहम् कानूनी संशोधन इसके प्रमाण हैं। कभी संसद और विधानमंडलों के जरिये तो कभी कार्यपालक संरचना के स्तर पर ऐसे समझौते या संशोधन होते रहे! लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जाता रहा कि कैसे हमारे तंत्र को चलाने वाली सत्ता ने जन-गण की परवाह करना ही बंद कर दिया। राजनीतिक या संसदीय मशिवरे की प्रक्रिया बंद कर दी गई। लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाले आंदोलनकारियों, छात्रों-युवाओं और यहां तक कि मानवाधिकारवादियों को भी देशद्रोही या आतंकी बताकर जेलों में भरा जाने लगा।

संसद को मार्गदर्शक की बजाय सत्ता का पिछलग्गू बनाया जाने लगा। बीते छह सालों में सर्वदलीय बैठकें अगर कभी बुलाई गईं तो बहस के लिए नहीं, सिर्फ सरकारी फैसले सुनाने के लिए। संसदीय समितियों को हमारे यहां ‘मिनी-पार्लियामेंट’ कहा गया था। पर मौजूदा सत्ताधारियों ने संसदीय समितियों को बेमतलब बना दिया। महत्वपूर्ण या विवादास्पद विधेयकों को भी संसदीय समितियों के विचारार्थ भेजने की परिपाटी खत्म कर दी गई। अपने बहमुत का दुरुपयोग करते हुए ऐसे-ऐसे विधेयकों को पारित कराया गया, जो हमारे संविधान की बुनियादी संरचना और भावना का निषेध करते थे। कमजोर विपक्ष इसकी संगठित मुखालफत करने में असमर्थ दिखता रहा। यह सिलसिला बीते पांच-छह सालों में लगातार गहाराता गया।

संवैधानिकता की संपूर्ण अवहेलना और तंत्र में जन-गण को पूरी तरह नजरअंदाज करने की इसी शासकीय-जिद से उपजा है-आज का यह अभूतपूर्व किसान आंदोलन!

यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की सांगठनिक परियोजना नहीं है। यह नागरिक-चिंता और समाज के लोकतांत्रिक सरोकारों की सांगठनिक अभिव्यक्ति है। समाज के जो हिस्से इस आंदोलन के समर्थक हैं और जो इसे लेकर अब तक उदासीन हैं, इस आंदोलन की अंतर्वस्तु पर उन दोनों की समान राय है। यही कारण है कि देश के संगठित और शक्तिशाली सत्ताधारियों ने जब अपने भोंपू न्यूज चैनलों के जरिये आंदोलन के पीछे ‘विदेशी हाथ’, इसके कथित खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनाडियन या नक्सली कनेक्शन जैसे दुष्प्रचार करने चाहे तो उसका समाज के किसी भी हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ा। सत्ताधारियों के समर्थकों ने भी उन दुष्प्रचारों का भरोसा नहीं किया। फिर मजबूर होकर सत्ता से नत्थी टीवीपुरम् के बड़े-बड़े योजनाकारों को भी दुष्प्रचार के उस छिछोरेपन को बंद करना पड़ा।

सिंघु और गाजीपुर बार्डर सहित आंदोलन के सभी स्थलों पर उमड़ते किसानों और आम लोगों के हुजूम और उऩकी हिस्सेदारी ने भारतीय जन आंदोलनों के इतिहास में एक नयी गाथा लिख दी। किसानों ने अपनी जान की परवाह किये बगैर तीन कृषि कानूनों का विरोध जारी रखा और इन कानूनों के एक-एक प्रावधान के खतरे से गैर-किसान आबादियों को भी समझाने का सिलसिला शुरू किया। कुछ ही दिनों के अंदर यह आंदोलन अपने कंटेट और रूप में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। कर्नाटक, महराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र, तेलंगाना और ओडिशा सहित देश के ज्यादातर राज्यों में इसकी न सिर्फ अनुगूंज सुनाई पड़ी, अपितु लोग सड़कों पर उतरकर तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध आवाज बुलंद करने लगे।

बीते साठ दिनों में इस आंदोलन ने संविधान की वैचारिकी और लोकतंत्र की संरचना से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी उठाये हैं। सबसे बड़ा सवाल है-बहुमत के नाम पर या बहुमत को ‘मैनुपुलेट’ करके क्या कोई सरकार संविधान-विरोधी कदम उठा सकती है? यह सवाल हमारे संविधान और गणतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा हुआ है। अब तक इस सवाल को प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उस तरह नहीं उठाया जाता रहा है, जिस शिद्दत से इस किसान आंदोलन ने उठाया है। क्या किसानों और कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित किसी कानून का सिर्फ बड़े कारपोरेट, उद्योग जगत के संस्थानों-एसोसिएशनों, खाद्यान्न बाजार में सक्रिय विदेशी-मूल की वैश्विक कंपनियों या आईएमएफ-विश्व बैंक से जुड़े कथित कृषि-अर्थशास्त्रियों से मशविरे के आधार पर बनाया जाना उचित है? किसानों से किसी विमर्श के बगैर उसे आनन-फानन में संसद से पारित घोषित किया जाना क्या हमारे संवैधानिक-लोकतंत्र के मूल्य और भावना के अनुरूप है? क्या यह हमारे संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के खिलाफ नहीं है?

उदाहऱण के लिए हम सिर्फ एक अनुच्छेद-39 की मूल भावना की रोशनी में देखें तो क्या ये कानून संविधान-सम्मत हैं? संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर संक्षिप्त किन्तु बहुत गर्मागर्म बहस हुई थी। सभा के एक प्रखर सदस्य के टी शाह ने इस अनुच्छेद, खासकर 39-ख को ज्यादा धारदार और साफ बनाने की पुरजोर मांग की। शाह का समर्थन कई अन्य सदस्यों ने भी किया। उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं। फिर भी अनुच्छेद-39-ख अपने मौजूदा रूप में भी हमारे शासकों की कारपोरेट-पक्षी जिद और जन-विरोधी नीतियों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

डॉ. अम्बेडकर ने तो 15 मार्च, 1947 को संविधान सभा के सदस्यों को सौंपे ‘राज्य और अल्पसंख्यक’ शीर्षक अपने विस्तृत ज्ञापन में कृषि को पूरी तरह राज्य और किसानों के बीच मामला बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने रेडिकल भूमि सुधारों की वकालत करते हुए खेतीबारी को सामूहिक ढंग से कराने का प्रस्ताव दिया। साथ में यह भी कहा कि कृषि पूरी तरह राज्य-उद्योग होगा। भूमि गांव के लोगों के बीच इस प्रकार वितरित की जायेगी कि कोई न जमींदार रहे और न कोई भूमिहीन। जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के बगैर भूमि के पट्टे का वितरण होगा (डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय-खंड-2 ,पृष्ठ-167)। डॉ. अम्बेडकर के ये विचार संविधान में शामिल नहीं किये जा सके क्योंकि सभा में कांग्रेस-समर्थित बड़े जमींदार और धनवान पृष्ठभूमि से आये लोगों का प्रचंड बहुमत था। लेकिन अन्य अनुच्छेदों के जरिये कृषि या आजीविका के अन्य साधनों और समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण के बारे में कई प्रावधान किये गये। संविधान का अनुच्छेद 39 खासतौर पर इसीलिए पारित किया गया।

विडम्बना देखिये, उसी संविधान की आड़ लेकर मौजूदा सरकार ऐसे-ऐसे कानून बना रही है, जिससे समुदाय के जीविका के साधनों का स्वामित्व आंशिक या पूरी तरह बदल जाय! यह सिलसिला सन् 1991-92 से ही शुरू हो गया था। भाजपा की अगुवाई वाली वाजपेयी सरकार ने उसे और तेज किया। बाकायदा एक विनिवेश मंत्रालय बना दिया। मौजूदा सरकार सिर्फ राज्य के नियंत्रण वाले उपक्रमों को ही नहीं, समुदाय की आजीविका के साधनों को भी कारपोरेट के हाथों में सौंपने का महा-अभियान छेड़े हुए है। तीन कृषि कानूनों में दो कानून तो सीधे इसी मकसद से लाये गये हैं: कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार कानून-2020 और कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून-2020। तीसरा कानून-आवश्यक वस्तु संशोधन तो संपूर्ण समाज के हितों पर चोट करता है।

कई बार सोचता हूं-संविधान सभा के सभी सदस्यों ने के टी शाह जैसे जनपक्षधर विद्वान की सलाह मानकर सम्बद्ध अनुच्छेदों (खासकर-39-ख) को ज्यादा साफ और सुसंगत बनाने की बात मान ली होती तो क्या हमारे आज के शासक अपनी मनमानी नहीं कर पाते? मुझे लगता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान जरूरी दस्तावेज है। पर किसी देश और समाज को स्वतंत्रता, समता और सद्भाव आधारित लोकतांत्रिक उसूलों पर चलाने के लिए कागज पर लिखी इबारतों से ज्यादा मन और मिजाज का महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति या समूह का मन-मिजाज और वैचारिकता उसके सामाजिक-अस्तित्व से बनती-बिगड़ती है। हमारे मौजूदा शासकों की हिंदुत्व-आधारित वैचारिकता और कथित राष्ट्रवादी मानसिकता के मूल में जनतंत्र-विरोध है। किसी धर्म, पंथ या वर्ण की श्रेष्ठता पर आधारित हिन्दुत्व-आधारित राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक संवैधानिकता-आधारित राष्ट्र-राज्य, दो बिल्कुल उलट मॉडल हैं। आज भारत इसी संकट में फंसा हैः यह दो बिल्कुल उलट वैचारिकताओं-व्यवस्थाओं और उऩके परस्पर विरोधी पैराकारों की जद्दोजहद है। संविधान की इबारतें इस कशमकश की तमाशबीन बनी हुई हैं तमाशबीन इसलिए कि बीते सत्तर-बहत्तर सालों में हमारे यहां विभिन्न कारणों से संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र और जीवंत नहीं बन सकीं।

25 नवम्बर, 1949 को संविधान के प्रारूप-लेखन समिति के अध्यक्ष डाक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसी ही परिस्थितियों की आशंका के मद्देनजर भावी शासकों और तंत्र के संचालकों को आगाह किया था। उनका कहना था कि हमारी लोकतांत्रिकता को खत्म करने वाली परिस्थितियां भविष्य में न पैदा हों, इसके लिए भावी सरकारों को समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज बनाने का एजेंडा हाथ में लेना होगा। पर हमारे तमाम शासकों और तंत्र संचालकों ने उनकी शिक्षाओं और सुझावों को नज़रंदाज़ किया। हमारे तंत्र में लोकतंत्र के नाम पर आज क्या बचा है: सिर्फ 'एक व्यक्ति-एक वोट का अधिकार!' तंत्र चलाने वाले सर्वसत्तावादी होते गये हैं।

किसान आंदोलन आज इसी सर्वसत्तावाद को चुनौती दे रहा है। किसी भी दल या समूह से ज्यादा मुखर और सुसंगत स्वर में! वह लोकतंत्र और संवैधानिकता की आवाज उठा रहा है। इसलिए यह आंदोलन हमारे आधुनिक इतिहास की अपूर्व परिघटना है। आज 26 जनवरी है और सड़कों पर जन-गण निकला है अपना गणतंत्र मनाने। वह कह रहा है कि आज गणतंत्र पर अभूतपूर्व खतरा मंडरा रहा है-वह भी किसी बाहरी शक्ति से नहीं, ‘निर्वाचित प्रतिनिधियों की चुनी सरकार’ के सर्वसत्तावाद से। जन-गण का आज सबसे बड़ा यही संदेश है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।