हरित ऊर्जा योजना भारतीय पूंजीपतियों के लिए है न कि आमलोगों के लिए !

प्रतीकात्मक तस्वीर। साभार : Energy Capital & Power

केंद्र सरकार ने पिछले ही दिनों 20,000 करोड़ रुपये (एकदम सही-सही कहें तो 19,794 करोड़ रुपये) के राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का जो एलान किया है, उससे दो तरह से सवाल उठे हैं। सबसे पहला आम-फहम सवाल तो यही है कि हरित हाइड्रोजन क्या चीज है? दूसरा सवाल यह कि क्या सचमुच हमारे यहां हरित हाइड्रोजन के लिए कोई योजना मौजूद है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का एलान किया गया है?

एक हाइड्रोजन के अलग-अलग रंग

सबसे पहले हम एक तथ्य को समझ लें कि हाइड्रोजन के मामले में सारे रंग--हरित, नीला, भूरा-सिर्फ़ इसी के सूचक हैं कि यह हाइड्रोजन किस तरीक़े से बनी है; उनका हाइड्रोजन गैस के रंग से कोई संबंध नहीं है। उल्टे हाइड्रोजन कैसे भी क्यों न बनायी जाए, होती तो वह वैसी की वैसी है--रंगहीन और गंधहीन गैस। जब हाइड्रोजन गैस जीवाष्म ईंधन से बनायी जाती है यानी नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनायी जाती है तथा इस प्रक्रिया में अपरिहार्य रूप से कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती ही है और इसे भूरी या ग्रे-हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर इस ग्रे-हाइड्रोजन के उत्पादन के क्रम में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण मेें छोड़े जाने के बजाए, विभिन्न तरीक़ों से सोखा जा रहा हो, तो इस हाइड्रोजन को भी ग्रे के बजाए ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर हाइड्रोजन को कोयले या नेचुरल गैस के प्रयोग के बिना ही और बिजली का उपयोग कर, पानी का इलैक्ट्रोलिसिस कर के बनाया जाता है, तब इस हाइड्रोजन को ग्रीन या हरित कहा जाता है।

अब अगर हम हाइड्रोजन को इस तरह से बनाएं कि इस प्रक्रिया में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो, तब तो इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में कोई ख़ास मदद मिलने से रही। वास्तव में, ब्लू हाइड्रोजन की संभाव्यता, तेल तथा प्राकृतिक गैस कंपनियों की ही एक रणनीति है, जिसका मक़सद जब तक बन पड़े, प्राकृतिक गैस का प्रयोग जारी रखवाना है। यह इस अस्पष्ट वादे के आधार पर किया जाता है कि भविष्य में कभी, इस कार्बन को सोखकर वातावरण से बाहर कर दिया जाएगा। अब तक हाइड्रोजन के कुल उत्पादन में, ब्लू हाइड्रोजन का हिस्सा सिर्फ़ 1 फ़ीसद होगा, बाक़ी सारी की सारी हाइड्रोजन, ग्रे-हाइड्रोजन ही है, जिसके उत्पादन के क्रम में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो सीधे नेचुरल गैस के जलाने से होने वाले कार्बन उत्सर्जन ने अगर ज़्यादा नहीं भी हो तो, उसके बराबर ज़रूर होता है। अब यदि प्राकृतिक गैस के उपयोग के पैमाने के हिसाब से, कार्बन का सोखा जाना कारोबारी नज़र से वहनीय होता, तब तो हम बिजली पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस का आराम से उपयोग करते रह ही सकते थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। इसलिए, ब्लू हाइड्रोजन वास्तव में तेल-गैस कंपनियों की रीब्रांडिंग की या मार्केटिंग की एक तिकड़म भर है, ताकि वे जितने ज़्यादा समय तक हो सके, मुनाफ़े बटोरती रह सकें। यह प्राकृतिक गैस की ‘‘संक्रमणकालीन ईंधन’’ के तौर पर रीब्रांडिंग किए जाने के जैसा ही है।

हाइड्रोजन का ऊर्जा के लिए उपयोग

हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के संबंध में, हमें दो सवालों के जवाब देने होंगे: इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और इसकी लागत कितनी बैठेगी?

आइए, हम पहले हाइड्रोजन के उपयोग को ले लेते हैं। पहले इसी स्तंभ में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) के उपयोग के साथ, बैटरी की कम ऊर्जा सघनता की समस्या सामने आती है। बैटरी में प्रति किलोग्राम संचित ऊर्जा, एक किलोग्राम डीजल या पैट्रोल या संघनित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मुक़ाबले, कम होती है। वास्तव में एक लीटर पैट्रोल में जमा ऊर्जा, एक किलोग्राम बैटरी में जमा ऊर्जा से क़रीब 32 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए, इलेक्ट्रिक कारें एक बार में सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर ही चल पाती हैं, जिसके बाद उनकी बैटरी रीचार्ज करनी पड़ जाती है। इससे भी बड़ी सीमा यह कि भारी ट्रकों के लिए और इस तरह वाणिज्यिक मालवहन के लिए तो, इस तरह की बैटरियां किसी काम की ही नहीं हैं।

वास्तव में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग, ट्रकों के मामले में और बसों के मामले में भी, कहीं महत्वपूर्ण है। वास्तव में, इससे चलाए जाने वाले ट्रक कहीं ज़्यादा दूरी तक, वास्तव में 1000 किलोमीटर तक असानी से एक बार के ईंधन में जा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सामान्य रूप से अधिक दबाव में ही भंडार कर के रखी जाती है। मोटर वाहन के इंजन में हाइड्रोजन को उसी प्रकार जलाया जा सकता है, जैसे हम आज सीएनजी को जलाकर ऊर्जा हासिल करते हैं। या फिर हाइड्रोजन को ईंधन सैलों के ज़रिए बिजली में तब्दील किया जा सकता है और सीधे इलेक्ट्रिक वाहनों में इस बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों ही सूरतों में गौण उत्पाद के तौर पर पानी ही निकलता है और पानी, जलवायु के लिहाज से हानिरहित है।

ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र

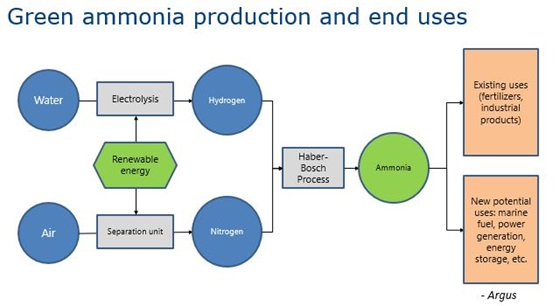

हाइड्रोजन के दो अन्य उपयोग भी हैं। पहला है, उर्वरकों के लिए अमोनिया के उत्पादन में। और उसका दूसरा उपयोग है, तेल रिफाइनरियों मेें। हेबर प्रोसेस में, वातावरण की नाइट्रोजन से या कच्चे माल के तौर नेफ्था या प्राकृतिक गैस से, अमोनिया बनायी जाती है और इस प्रक्रिया में गौण उत्पाद के रूप में कार्बन का उत्सर्जन होता है। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की जगह, हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है और उसका नाइट्रोजन के साथ रासायनिक योग करने के जरिए, अमोनिया पैदा की जा सकती है। चूंकि एलएनजी के उपयोग में कार्बन का उत्सर्जन होता है, सीधे हाइड्रोजन का उपयोग कर, इस वैकल्पिक रास्ते से बनने वाली अमोनिया को, ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। चूंकि भारत प्राकृतिक गैस या एलएनजी का आयात करता है, इसलिए महंगी आयातित एलएनजी की जगह पर, हाइड्रोजन का उपयोग और भी ज़्यादा फ़ायदे का है। फिर भी, ग्रीन अमोनिया और नेफ्था या एलएनजी के उपयोग से निर्मित अमोनिया की लागतों में फ़र्क़ अब भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए, ग्रीन अमोनिया की लागत घटाने के लिए, शोध तथा विकास के और ज़्यादा काम की ज़रूरत है।

भारत ने 2021-22 में 12 अरब डॉलर के क़रीब की एलएनजी का आयात किया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा उर्वरक कारख़ानों में कच्चे माल के तौर पर ख़र्च हुआ था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह फिर भी हमारे देश के पूरे 119 अरब डॉलर के कुल तेल आयात बिल का काफ़ी छोटा हिस्सा ही था।

इसलिए, जीवाष्म ईंधन के बजाए, हाइड्रोजन के उपयोग की अर्थव्यवस्था के संबंध में मूल प्रश्न यही है कि इसकी लागत कितनी बैठेगी? और यहीं एक बुरी ख़बर आ जाती है। फ़िलहाल, एक किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने की लागत 3 से 5 डॉलर तक बैठती है। लेकिन, यह ऊर्जा के मामले में आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी तो तभी होगा, जब इसकी लागत घटकर 1 डॉलर प्रति किलोग्राम के क़रीब आ जाए। दूसरी ओर, अच्छी ख़बर यह है कि अब जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की लागतें तेज़ी से गिर रही हैं, ज़्यादा संभावना इसी की है कि ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा ज़रूरत से फालतू होने लगे। तो क्या हम ग्रीन हाइड्रोजन का योग, नवीकरणीय ऊर्जा से साथ बैठा सकते हैं? और क्या इनका योग स्थापित करने के ज़रिए हम 2030 तक के लिए स्वीकार किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और 2060 तक नेट ज़ीरो यानी शून्य शुद्ध (कार्बन) उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में, वह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका प्रधानमंत्री ने हाल में बड़े धूम-धड़ाके के साथ जिसका एलान किया है, इसी कोशिश का हिस्सा है।

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: घोषणाएं बड़ी, पहल छोटी

लेकिन, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार के इस तरह के लंबे-चौड़े ‘‘मंसूबों’’ का क़ायदा ही बन गया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी कुछ वित्तीय आवंटन घोषित किया गया है, जो इस मामले में 20,000 करोड़ रुपये है और हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और भविष्य में उसकी रूपांतरकारी भूमिका के संबंध में, लंबे-चौड़े दावे और बयान। लेकिन, इस पर शायद ही कोई चर्चा सामने आयी है कि भारत, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के लिए, समूचा प्रौद्योगिकी चक्र किस तरह विकसित करने जा रहा है और उसे विकसित करने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना है।

इस सिलसिले में पीआइबी द्वारा जारी विज्ञप्ति से यह साफ़ हो जाता है कि एक अपेक्षाकृत छोटी, ग्रीन हाइड्रोजन की ओर से छोर तक की योजना के लिए, 20,000 करोड़ रुपये की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़े आवंटनों की ज़रूरत होगी। बहरहाल, हम संक्षेप में समझ लें कि इस तरह की योजना का ठोस मतलब क्या होगा? पहली बात तो यह कि यह पूरी संकल्पना, नवीकरणीय ऊर्जा की लागतों के आधार पर, यह मानकर चलने पर टिकी है कि फालतू, नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होगी। उस सूरत में मुद्दा यह होगा कि इस फालतू ऊर्जा का किस तरह उपयोग किया जाए। चूंकि भारत के बड़े पूंजीपति पहले ही नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर चुके हैं, तो इस फालतू ऊर्जा का वे क्या कर सकते हैं, जिसे राज्य बिजली उपयोगिताएं ख़रीदने की स्थिति में ही नहीं हैं? इस सवाल का एक स्वत:स्पष्ट उत्तर तो यही है कि इस उपलब्ध फालतू नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बनाने में लगाया जाए और इस तरह, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में पहले ही बहुत भारी निवेश कर चुके उद्यमियों की मदद की जाए और महंगे तेल व एलएनजी आयातों पर भारत की निर्भरता को भी घटाया जाए।

लेकिन, हम ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी कर सकते हैं, जो न सिर्फ़ ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर सकती हो बल्कि ऐसी हाइड्रोजन का उपयोग भी करती हो? इस सवाल का सीधा-सरल सा जवाब यह है कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया ही इस सवाल का जवाब खोज रही है। सच्चाई यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी हमने तो अपेक्षाकृत देर से पकड़ी है। और इसके बावजूद, इस तरह के रास्ते के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सिर्फ़ 400 करोड़ रुपये का मामूली सा आवंटन रखा गया है और भी निजी-सार्वजनिक साझीदारी के मोड में!

योजना नहीं, बस निजी क्षेत्र की मदद करने के भरोसे

तो बाक़ी सारा आवंटन कहां जा रहा है? इस आवंटन का अधिकांश हिस्सा यानी 17,490 करोड़ रुपये, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआइजीएचटी) कार्यक्रम के तहत, निजी पूंजी के हवाले किया जाने वाला है। यह वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, निजी उद्यमों को दिया जाने वाला ‘‘प्रोत्साहन’’ (यानी सब्सिडी) है। इसमें से 13,000 करोड़ रुपये ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए दिए जाएंगे और 4,490 करोड़ रुपये इलेक्ट्रोलाइज़रों के विनिर्माण की सुविधाओं के लिए ख़र्च किए जाएंगे। इसी प्रकार, ग्रीन अमोनिया के लिए, 1,466 करोड़ रुपये की राशि, इस तरह अमोनिया व उर्वरकों के उत्पादन के लिए पायलट संयंत्र लगाने के लिए दी जाएगी।

दूसरे शब्दों में, फ्यूल सेलों की प्रौद्योगिकी का विकास करने, एक शताब्दी पुरानी हेबर प्रक्रिया को इस तरह नये सिरे से गढ़ने ताकि इसमें हाइड्रोजन का कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जा सके, कारगर इलेक्ट्रोलाइजर विकसित करने, ऊर्जा जमा करने के लिए नयी बैटरी प्रौद्योगिकियों का विकास करने, आदि जैसे बुनियादी कामों के लिए, सिर्फ़ 400 करोड़ रुपये की, इतनी ज़रा सी राशि रखी गयी है।

स्वतंत्रता के फौरन बाद के दौर के भारत और नवउदारवादी भारत में, यही तो अंतर है। अब नियोजन का तो कोई काम ही नहीं है, वह तो समाजवादी श्राप है! करना है तो सिर्फ़ इतना कि पूंजी की पशु भावनाओं को उन्मुक्त कर दिया जाए। इसी का तो नतीजा है कि हालांकि भारत मोबाइल फोन के दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, फिर भी मोबाइल हैंडसेटों के मामले में भी और टेलीकॉम स्विचों तथा दूरसंचार के बुनियादी ढांचे के अन्य बुनियादी उपकरणों के मामले में भी, बाज़ार में भारतीय उत्पादों का हिस्सा बहुत छोटा है। पुन: बिजली के सबसे बड़े ग्रिडों में से एक ग्रिड हमारे देश में है, फिर भी हम बायलरों, टर्बाइनों तथा सोलर सेलों के उत्पादन के लिए, दूसरों पर ही निर्भर हैं, जिनमें चीनी और दक्षिण कोरियाई भी शामिल हैं।

अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला आदि, हमारे कॉरपोरेट घराने तो इसी को ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं कि ख़ुद को दूरसंचार का नेटवर्क खड़ा करने तक सीमित रखा जाए और इस नेटवर्क के लिए उपकरणों का उत्पादन करने में नहीं पड़ा जाए। इसी तरह, बिजली संयंत्रों तथा रिफाइनरियों को तो खोला जाए, लेकिन उनके लिए आवश्यक उपकरणों जैसे बायलर, टर्बाइन, पम्प, कम्प्रेसर, हीट एक्सचेंजर आदि के उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार विकसित करने में नहीं फंसा जाए। सोलर बिजली उत्पादन की सुविधाएं तो खड़ी की जाएं, लेकिन उनके लिए सोलर पैनल नहीं तो कम से कम सोलर सेलों का, बाहर से ही आयात करते रहा जाए।

भाजपा की मोदी सरकार और कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार, एक चीज़ में विश्वास करने के मामले में बिल्कुल एक जैसी रही हैं कि, हर तरह के विकास के लिए भारत सरकार के लिए तो इतना करना ही काफ़ी है कि वह देसी-विदेशी पूंजी से बस इसका पता कर ले कि किसी ख़ास क्षेत्र में विकास करने के लिए उसे किस तरह की रियायतें चाहिए--पैसा, ज़मीन, श्रम क़ानूनों से छूट? सरकार ने उनकी मांगें पूरी की। वो चमत्कारी तरीक़े से आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास कर लेगी और हमें आत्मनिर्भर बना देगी। यही सिद्धांत, 20,000 करोड़ रुपये के नेशनल ग्रीन इनर्जी मिशन के पीछे भी काम कर रहा है। लेकिन, यह वास्तव में भारत में बड़ी पूंजी को और भी बड़ा बनाने का काम तो करेगा, लेकिन इसकी क़ीमत होगी, लगातार पर-निर्भरता। अब जबकि पाबंदियों तथा व्यापार अंकुशों के बोलबाले के साथ, विश्व व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अस्थिर होती जा रही है, ऐसे में भारत जैसे महाद्वीपीय आकार के एक देश के लिए, यह एक ख़तरनाक रास्ता है।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल ख़बर को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

India’s Green Energy Plan Signals Profit for Capital, Hot Air for People

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।