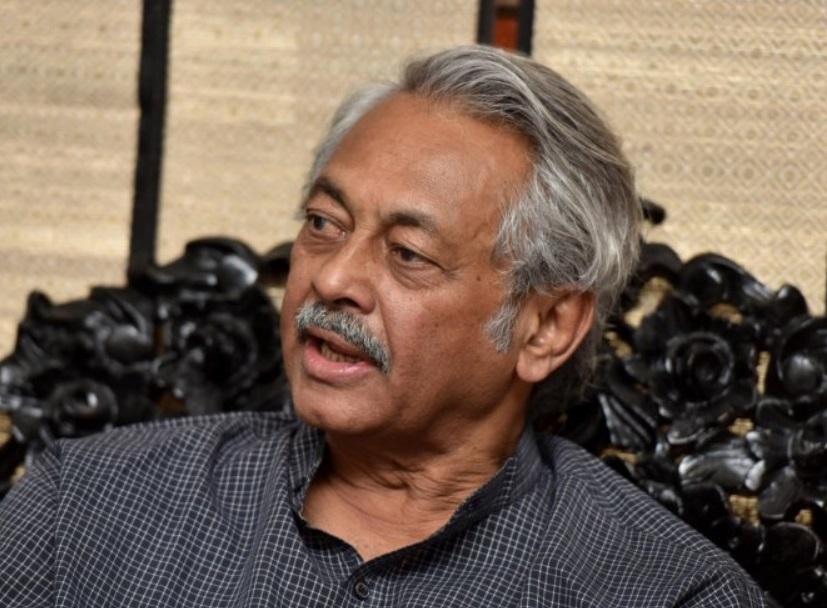

ओटीटी से जगी थी आशा, लेकिन यह छोटे फिल्मकारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा: गिरीश कसारावल्ली

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त निर्देशक गिरीश कसारावल्ली भारत में समानांतर सिनेमा के पुरोधाओं में से एक हैं। पद्म श्री विजेता कसारावल्ली को घटश्रद्धा (1977), तबराना कथे (1986), थायी साहेबा (1997), द्वीप (2001), कनासेम्बा कुदुरेयानेरी (2010) समेत दूसरी पुरस्कृत कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया से प्रशिक्षित गिरीश की फिल्मों को कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया है। अरविंद दास ने उनके साथ हाल में दक्षिण भारतीय फिल्मों की सफलता, सिनेमा में सामाजिक-राजनीतिक आलोचना की कमी और फिलहाल जारी कॉन्स फिल्म महोत्सव पर बातचीत की। उनके मुताबिक़, किसी फिल्म, साहित्य या थिएटर की गुणवत्ता, अपने समय से परे जाने पर निर्भर करती है। यहां पढ़िए इस इंटरव्यू के संपादित अंश:

आरआरआर, केजीएफ और पुष्पा जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों पर आपके क्या विचार हैं? इन्होंने काफ़ी सारी दिलचस्पी पैदा की और अखिल भारतीय फिल्में बन गईं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

यह सही है कि इन फिल्मों ने सबका ध्यान दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरफ खींचा है और दर्शकों से बड़ी मान्यता पाई है। लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा बहुत पहले से यह ध्यान खींचता आ रहा है। यह कोई हाल की बात नहीं है। अदूर गोपालकृष्णन की बात हो या पट्टाभिरामा रेड्डी की समस्कारा (197)), बीवी कारांथ की चोमाना डुडी (1975) और दूसरी फिल्मों को भी उनकी सिनेमा सामग्री और कला के लिए अखिल भारतीय पहचान मिली थी। चूंकि इन फिल्मों को कभी बहुत बड़े स्तर पर रिलीज नहीं किया गया, इसलिए उन्हें दर्शकों से इतनी मान्यता नहीं मिली, जितनी आज की फिल्मों को मिल रही है।

व्यक्तिगत तौर पर मुझे इन फिल्मों की सामग्री और कला संवेदनशीलता को लेकर चिंता है। इन्हें व्यापक स्तर पर दर्शकों की मान्यता मिलती है और वे बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करती हैं, लेकिन ना तो आपको और ना ही मुझे इससे फायदा होता है। जबकि अगर सौंदर्यशास्त्र के नजरिए से कोई फिल्म अच्छी तरह गढ़ी गई है और कुछ सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है (जिन्हें नज़रंदाज किया जा रहा है), तभी मुझे लगता है कि हमें उससे कुछ हासिल होगा। मैं यह देखकर खुशी होगी कि कुछ ऐसी ही फिल्में आएं। मैं बताना चाहता हूं कि आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया है, मैंने वह नहीं देखीं, जो मेरी सीमा हो सकती है, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि इन फिल्मों में ऐसा क्या है जो दर्शकों को इतना बांधकर रखता है।

यहां तक कि बॉलीवुड सिनेमा में सत्तर और अस्सी के दशक की लोकप्रिय फिल्मों में भी सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर फिल्में ऐसा नहीं करतीं। क्या आप इससे सहमत हैं?

मेरे दिमाग में ऐसी कई और फिल्में हैं, जो बहुत अहम सामाजिक मुद्दों को सौंदर्य सिनेमा में गढ़कर उठाती हैं।

पट्टाभिरामा रेड्ड्डी की सम्सकारा, अडूर गोपालकृष्णन की स्वयंवरम (1972) और घटश्रद्धा (1977) ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते और दक्षिण भारत में एक समानांतर सिनेमा का आंदोलन खड़ा किया। तो आप पिछले पचास सालों की यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या आपको महसूस होता है कि अब कुछ नई आवाज़ें भी आ रही हैं?

कई लोग इस तरह की फिल्मों के लिए शोक संदेश लिखने को आतुर हैं। वे कहते हैं कि कोई भी अब इस तरह की फिल्में नहीं बना रहा है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरी भाषाओं की फिल्मों को देखिए (मैं क्षेत्रीय भाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता), मलयालम, मराठी, कन्नड़, तमिल या उत्तर-पूर्वी राज्यों की भाषाएं। हम देखते हैं कि वे बहुत सारी अच्छी फिल्में बना रहे हैं और उन्हें पूरी दुनिया में अच्छा आकर्षण मिल रहा है। यहां समस्या फिल्म निर्माता या फिर फिल्म के साथ नहीं है, बल्कि अवसंरचना के साथ है, जो भारत में पिछले 100 सालों में सिर्फ़ मुख्यधारा की सिनेमा के लिए मुफ़ीद रहा है। जबकि अमेरिका, यूरोप में छोटे बजट की फिल्मों या सामाजिक तौर पर प्रासंगिरक फिल्मों के लिए भी राजस्व कमाने की व्यवस्था होती है।

इसलिए इस तरह की फिल्में ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं, हालांकि बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा रही हैं। जब मेरी पहली फिल्म घटश्रद्धा रिलीज हुई थी, तब फिल्म सोसायटी आंदोलन काफ़ी मजबूत था। उन्होंने मेरी फिल्मों को लिया और पूरे भारत में दिखाया। इसलिए केरल, महाराष्ट्र और भारत के दूसरे हिस्सों के लोगों को मेरी फिल्मों के बारे में पता चला।

हां, यह जरूर है कि हमारे पास अच्छे फिल्मोत्सवों की कमी है। मुझे याद है कि 15 साल पहले ओसियन फिल्म फेस्टिवल, दिल्ली में मुझे आपकी फिल्म देखने को मिली थी, जहां मणि कौल, अदूर गोपालकृष्णन और गौतम घोष जैसे फिल्मकार पहुंचे थे।

हमें ऐसी फिल्म सोसायटी की जरूरत है, जहां सिर्फ़ मुख्यधारा की फिल्में ही नहीं, बल्कि दूसरी भाषाओं में बनी फिल्में भी दिखाई जाती हों। 70 के दशक में मुंबई में ऐसी फिल्म सोसायटी थीं, जहां सिर्फ़ दूसरी भाषाओं की फिल्में ही दिखाई जाती थीं। आज, बहुत दिलचस्प फिल्में हिंदी में नहीं, बल्कि दूसरी भाषाओं में बन रही हैं। हमें छोटे फिल्म उत्सवों की जरूरत हैं, जहां मजबूत कथानक वाली फिल्में दिखाई जाती हों।

आप आज ओटीटी प्लेटफॉर्म की भूमिका को किस तरह समझते हैं?

जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विचार आया था, तब हमने सोचा था कि यह छोटे फिल्मकारों को मदद करेगा, लेकिन हमारी उम्मीदें सही साबित नहीं हुईं। ओटीटी मुनाफ़े और पैसे जैसी चीजों को लेकर ज़्यादा चिंतित है। केरल सरकार ने हाल में एक ओटीटी प्लेटफॉ़र्म चालू किया है, जिस पर मलयालम की मुख्यधारा से अलग फिल्में दिखाई जाएंगी। यह वैसी फिल्में होंगी, जिन्हें आलोचकों ने सराहा है और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ध्यान खींचा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है। इस मामले में केरल ने नेतृत्व किया है, दूसरे राज्यों को उसका पालन करना चाहिए। ओटीटी अमेरिका में बनी हुई फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है- यही दिक्कत है।

29 मई तक कॉन्स फिल्म महोत्सव चल रहा है। यह अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपके ऊपर कौनसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रभाव पड़ा?

मैं पिछले 20 से 25 साल की बात करूंगा। शाजी एन करुण की पिरावी (1988) ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की बात करूं तो मुझे समझ नहीं आता कि किसे चुनूं। रोमा फिल्म (निर्देशक अल्फोंसो क्यूरॉन) को मैं बहुत आकर्षित करने वाली और दिलचस्प फिल्म मानता हूं। मैं एंड्री तारकोवस्की, रॉबर्ट ब्रेसनन या जीन लुक गोडार्ड की बात नहीं कर रहा हूं; मैं तत्कालीन फिल्मों की बात कर रहा हूं। मुझे कुछ रूसी, ईरानी और लैटिन अमेरिकी फिल्में भी बहुत आकर्षक लगती हैं।

आप बंगलुरू में रहते हैं। हमने हाल में देखा है कि राज्य में बहुसंख्यकवादी ताकतें बढ़ रही हैं, जिससे भारत के विचार पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है। आज जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब कलाकारों में हम आत्म-प्रतिबंध वाली सेंसरशिप की प्रवृत्ति देख रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे?

हमें यह मानना होगा कि भारत एक बहुधार्मिक, विविधता वाली नृजातीयताओं और अलग-अलग भाषाओं, साहित्य व सांस्कृति परंपराओं वाला देश है। अगर हर कोई इसका सम्मान करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं नहीं चाहता कि पूर्वोत्तर, हिंदी सिनेमा की नकल करे। मैं चाहता हूं कि वे अपनी खुद की संस्कृति अपनी सिनेमा में लेकर आएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मलयालम सिनेमा अपनी सामाजिक वास्तविकताओं पर लौट आए, जो उनके दिलों के करीब हैं।

सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी (1970) कॉन्स में दिखाई जा रही है। यह बेरोज़गारी का मुद्दा उठाती है, जो अब भी प्रासंगिक है। आप उन्हें एक फिल्मकार और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव को कैसे देखते हैं?

इसमें कोई शक नहीं है कि सत्यजीत रे भारत के सबसे महान फिल्मकार हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहूंगा कि वे दुनिया के सबसे शानदार फिल्मकारों में से एक हैं। दुर्भाग्य से भारतीय दर्शकों को उनके काम को जानने में तीन से चार दशक लगे। सरकार और अलग-अलग संस्थानों ने उनकी फिल्मों को पूरे भारत में प्रोत्साहन दिया, इसलिए पाथेर पांचाली, द अप्पू ट्रॉईलॉजी और चारूलता भारतीय फिल्म निर्माण की सोच को बदल सकीं।

पाथेर पांचाली भारत में भी वही प्रभाव पैदा करती, जो इसने विश्व बाज़ार में किया था। क्योंकि यह बांग्ला में थी और हमारा वितरण तंत्र इतना अच्छा नहीं था कि इसे पूरे भारत में पहुंचाया जा सकता। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। अगर ऐसा होता, तो भारतीय सिनेमा का रंग कुछ दूसरा होता। अगर रे, रित्विक घटक और मृणाल सेन की फिल्मों का अच्छे से वितरण किया जाता, तो हमें बहुत जल्दी "नई लहर" का आंदोलन देखने को मिल गया होता, लेकिन लोगों को उनकी फिल्मों के बारे में बहुत देरी से पता चला।

एक बहुत अच्छे से बनाई गई फिल्म या साहित्य, थिएटर को समय के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। रे की कई फिल्मों में यह ताकत है और यह फिल्में पचास, साठ और सत्तर के दशक में बनाई गई थीं। यह अब भी प्रासंगिक हैं। मैं कहूंगा कि पाथेर पांचाली सौ साल बाद भी प्रासंगिक रहेगी। यह सिर्फ़ उसके कथानक की बात नहीं है, बल्कि यह बताता है कि एक फिल्मकार जिंदगी को किस तरह देखता है। मैं देखता हूं कि एक फिल्मकार ने अपने किरदार को कितने दयाभाव से चित्रित किया है। यही चीज उसे अनंत बनाती है। रे, सेन, अदूर और जी अरविंदन की फिल्मों में यही गुणवत्ता है।

अरविंद दास एक स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया शोधार्थी हैं।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

OTT Sparked Hope but Didn’t Meet Expectations of Small Filmmakers—Girish Kasaravalli

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।