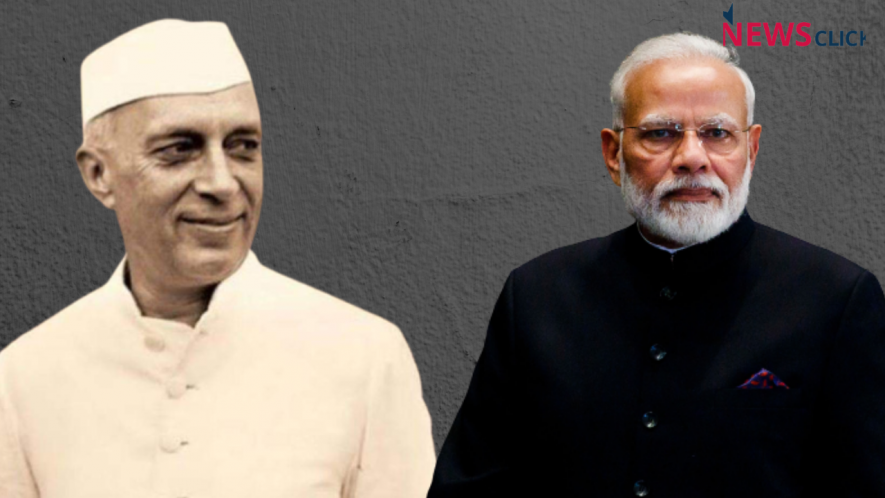

प्रधानमंत्रियों के चुनावी भाषण: नेहरू से लेकर मोदी तक, किस स्तर पर आई भारतीय राजनीति

वैसे तो प्रधानमंत्री जी के संसद में दिए गए भाषण भी चुनावी भाषणों की भांति होते हैं और इनमें कटुता तथा व्यक्तिगत आक्षेपों की प्रचुरता होती है किंतु चुनावी भाषणों की जो शैली उन्होंने विकसित की है वह तो हतप्रभ और हताश करने वाली है। 'शहजादा', 'नामदार', 'दो लड़के', 'बुआ और बबुआ', 'दीदी ओ दीदी', 'खूनी पंजा' और हाल ही में साईकल पर उनकी टिप्पणी- फेहरिस्त लंबी है। तरह-तरह की वेशभूषा में तरह-तरह की भाव भंगिमाएं बनाते प्रधानमंत्री जब विपक्ष और विपक्षी नेताओं के प्रति अपनी घृणा की अभिव्यक्ति करते हैं तो बहुत दुःख और लज्जा का अनुभव होता है। विपक्षी नेताओं पर उनके कटाक्ष अनेक बार हास्योत्पादक के स्थान पर हास्यास्पद लगते हैं और ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसा प्रहसन देख रहे हैं जिसमें मजाक उड़ाया तो विपक्षियों का जा रहा है लेकिन मजाक बन लोकतंत्र का रहा है।

हमने देखा है कि सस्ती और बाजारू भाषा का इस्तेमाल किए बिना भी और बिना ओछी टिप्पणियों के भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर तीखे हमले किए जा सकते हैं। लोहिया, जेपी, जॉर्ज फ़र्नान्डिस, चंद्रशेखर, अटल जी और ऐसे कितने ही नेताओं की संयत और मर्यादित आक्रामकता ने हमें प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के छोटे-बड़े-शीर्षस्थ नेता सभी के सभी मानो भाषा की मर्यादा के उल्लंघन की किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते नजर आते हैं।

चुनाव प्रचार के 'न्यू लो' को पाताल की गहराइयों तक पहुंचता देखकर व्यथित था। अचानक जिज्ञासा हुई कि जाना जाए स्वतंत्रता बाद के हमारे पहले आम चुनावों में प्रचार का स्तर कैसा था और तबके प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभाओं में किन विषयों को कैसी भाषा में किस भाषण शैली को अपनाते हुए स्पर्श करते थे।

आकाशवाणी के आर्काइव्ज में तलाश करते हुए जो सबसे पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगी, वह 1951 के आम चुनावों से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश के रूप में थी। सुनकर ऐसा लगा कि लोकतंत्र को जीने वाला कोई मनीषी और जननेता देश के नागरिकों को पहले आम चुनावों से पूर्व प्रशिक्षण दे रहा हो।

भारतीय लोकतंत्र की परिस्थितियां यूरोपीय देशों की तुलना में भिन्न भी थीं और जटिल भी। यूरोप में राजनीतिक क्रांति से पूर्व आर्थिक क्रांति हो चुकी थी। इन देशों में आर्थिक समृद्धि आ चुकी थी। यही कारण था कि लोकतंत्र को स्थायित्व देना सरल था। भारत में गरीबी थी, असाधारण धार्मिक-सामाजिक बहुलता थी। ऐसे उलझे हुए हालात में हम नेहरू को पहले तीन आम चुनावों में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सवालों, विचारों और मूल्यों पर सर्वसहमति बनाने की पुरजोर कोशिश करते देखते हैं।

प्रसंगवश यह बताना भी आवश्यक है कि इन पहले आम चुनावों में सारे वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने के सरकारी फैसले की उन यूरोपीय विश्लेषकों ने तीखी आलोचना की थी जिनके मतानुसार केवल 14 प्रतिशत साक्षरता वाले देश में सभी वयस्कों को मताधिकार देना आत्मघाती निर्णय था। यूरोप अपने समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास के बावजूद सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने के मामले में बड़ा कृपण रहा था। सौभाग्य से स्वाधीनता आंदोलन में आम अनपढ़ जनता की चमत्कारी राजनीतिक समझ से प्रभावित तत्कालीन नेतृत्व ने यह माना कि आम जनता का बड़ा वर्ग निरक्षर अवश्य है किंतु अशिक्षित नहीं है।

प्रधानमंत्री नेहरू के लिए पहला आम चुनाव जनता को लोकतंत्र का प्रशिक्षण देने का एक मौका था। बाद में एक अवसर पर उन्होंने आम जनता से किसी प्रोफेसर की भांति लंबा और उपदेशात्मक चुनावी भाषण देने के लिए माफी भी मांगी थी।

नेहरू पहले आम चुनावों के पूर्व राष्ट्र के नाम संदेश में सबसे पहले हमें चुनावों में सत्ता के दुरुपयोग के प्रति आगाह करते हैं- "आप जानते हैं कि बहुत सारे दल और पार्टी अपने तरफ से उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं अलावा उनके और भी उम्मीदवार हैं जो अपनी तरफ से आज़ादी से खड़े हुए हैं बगैर किसी दल या पार्टी से संबंध रखके। ये बात आपको याद रखनी है कि इस मामले में हरेक को बराबर का मौका मिलना चाहिए। चाहे हर पार्टी को और हर उम्मीदवार को। ये बात कोई एक पार्टी के हाथ में गवर्नमेंट है इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए यानी जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनको कोई खास सहूलियत नहीं देनी चाहिए। हमने इस बात की हिदायत काफी सफाई से सब प्रदेशों में सब गवर्नमेंट के अफसरों को भेज दी है कि वो अपना काम इस तरह से करें कि उसमें कोई भी तरफदारी किसी की न हो और आज़ादी से करें।-----आप जानते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स या मंत्रीगण गवर्नमेंट के हैं या केंद्रीय हुकूमत में या प्रदेशों में, उनमें से अक्सर खुद खड़े होंगे चुनाव में। इसके मायने नहीं है कि उनके साथ कुछ खास रियायत की जाए। या किसी तरह से वो अपने ओहदे का फायदा उठाएं ये बिल्कुल नामुनासिब बात होगी।----सारा चुनाव हरेक उम्मीदवार के लिए एक बराबर का हो।"

पार्टी सिस्टम के महत्व को सरल भाषा में समझाने के बाद नेहरू चुनाव प्रचार की गरिमा की चर्चा करते हैं-" ये बड़े धूमधाम और परेशानी का चुनाव आखिर किस लिए होता है कि हिंदुस्तान की जनता या कहिए जो इलेक्टोरेट है उनकी राय बड़े बड़े सवालों पर आए और उनको मौका मिले अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। अब जाहिर है कि हरेक आदमी पूरे हिंदुस्तान भर में इन बड़े बड़े सवालों को तो नहीं समझ सकता है जो आजकल हैं। इसलिए पार्टीज बनती हैं, दल बनते हैं जिनकी योजनाएं हैं प्रोग्राम हैं कि क्या करेंगे वो। वो इन्हें जनता के सामने रखते हैं और बहुत प्रचार करते हैं कि जनता समझे और उनको मदद करे और उनके उम्मीदवारों को वोट दे। इस तरह से आपके सामने तरह तरह की योजनाएं और प्रोग्राम रखे जाएंगे अलग अलग दलों के और कभी कभी अलग अलग उम्मीदवारों के। और एक दूसरे पर हमला होगा और गुल शोर मचेगा। समझा जाता है कि इस हमले से और यह दिखाने की कोशिश करने से कि कौन अच्छा है कौन बुरा है इससे जनता को मौका मिलता है कि वो समझे कि क्या सवाल हैं और उसके बाद वो सही तौर से चुने। आप जानते हैं कि इलेक्शन ऐसी चीज है जिसमें लोगों को काफी जोश चढ़ा होता है। और जोश ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा। इसकी वजह से ऐसे मौके पर अक्सर गलत बातें होतीं हैं, गलत तरीके अख्तियार किये जाते हैं, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, इस बात की खास कोशिश करनी है कि हर उम्मीदवार या उनका एजेंट या और कोई- ऊंचे दर्जे का बर्ताव करें। जो कुछ हम अपने व्याख्यानों में या स्पीचेस में कहें या जो कुछ हम लिखें उसमें कोई व्यक्तिगत बात या जाती बातें न हों, या जाती हमले न हों खाली सिद्धांतों पर, उसूलों पर, पॉलिसीस पर और प्रोग्राम्स पर हम कुछ कहें। ये बात बहुत गलत होगी कि उसमें एक दूसरे को गाली गलौज हो।"

आगे नेहरू हमें जय-पराजय को समभाव से स्वीकारने की सलाह देते हैं- "प्रजातन्त्रवाद में जो दो बातें समझनी हैं वो हैं कि किस तरह से जीतें और किस तरह से हारें। जीतना भी शान से होना चाहिए बगैर शेखी के और हारना भी शान से होना चाहिए। ये न हो कि जीतने वाले बहुत ऐंठे और हारने वाले बहुत परेशान हो जाएं। जीतने से भी ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरह से काम करते हैं अपने लिए। मुमकिन है कि आप गलत तरीका अख्तियार करें तो आप जीत भी जाएं वो जीत नहीं है वो असल में हार होगी। शायद ये बेहतर हो कि कोई गलत आदमी चुना जाए इससे कि कोई सही आदमी गलत तरीके से चुना जाए। आप जानते हैं कि ये हमारी पुरानी बहस है। ----- यह समझना कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में, असेम्बली में जाकर देश का काम हो सकता है बिल्कुल गलत है। बहुत और तरीके हैं काम करने के।"

अपना मत पैसे के बदले में न बेचने और आलस्य त्याग कर मतदान करने की सलाह के बाद संदेश के अंत में नेहरू कहते हैं- "हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, कम तादाद में जो कौमें हैं, उनकी तरफ हमें हमेशा ध्यान देना है और हमारी उन जातियों पर जो कि अनपढ़ हैं या कमजोर हैं।"

जिज्ञासा और बढ़ी। फिर तलाश शुरू हुई नेहरू के किसी चुनावी भाषण के ऑडियो की जो मिला 1951-52 के आम चुनावों के दौरान गुवाहाटी में हुई जनसभा में नेहरू द्वारा दिए गए भाषण की रिकॉर्डिंग के रूप में।

लगभग अट्ठावन मिनट के भाषण का एक चौथाई हिस्सा साम्प्रदायिकता और उसके खतरों से जनता को परिचित कराने पर केंद्रित है। नेहरू कहते हैं- "हमारे देश में ऐसी संस्थाएं शुरू हुईं जो कि फिरकापरस्त थीं, जो कि जातिवादी थीं।---आपको याद होगा कि कितनी हानि उन्होंने देश को की, कितना नुकसान किया। एक विष था, एक जहर था जो फैलाया। ---सबसे पहले यह मुस्लिम लीग ने किया जो थोड़े मुसलमानों की जमात थी। काफी अरसे जहर फूट का फैलाया देश में और इतना फैला वो कि आखिर में देश का टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान बन गया। हमने उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यह विष देश में फैलता जाए और आपस में झगड़े हों। हम चाहते थे कि हम स्वराज लेकर अपने देश की शक्ति को बढ़ाएं, मिलकर काम करें, इसलिए हमने इस कड़वे घूंट को पी लिया। हम आशा करते थे कि हमारे देश में अब ये साम्प्रदायिकता और जातिवाद नहीं रहेगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से यह विष दूसरे तरह से फैलने लगा। हिंदुओं ने और सिखों ने और दूसरों ने वो संस्थाएं वो साम्प्रदायिक संस्थाएं हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अब नई हुई है- क्या नाम है उसका- भारतीय जनसंघ और रामराज्य परिषद और सिखों में अकाली दल।------इन्होंने फिर हमारे देश में जातिभेद और झगड़ा फैलाया।"

इसके उपरांत देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए साम्प्रदायिक दंगों और गांधी जी की हत्या तथा उससे लगे आघात का जिक्र है। इसके बाद हमारी सांस्कृतिक एकता के ऐतिहासिक आधारों पर विस्तृत टिप्पणी है- "हमारा इतिहास हमें इस बात को सिखाता है। अगर अब हम इस सबक को सीख लें तो आपस में मिलकर रह सकते हैं। ------ भारत की 35 करोड़ जनता चाहे किसी प्रान्त में रहे, चाहे किसी धर्म-मजहब की हो, सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं।-----पहले आप भारत का इतिहास देखिए, भारत की संस्कृति ये थी--- कि अपने अपने धर्म में लोग रहते थे और दूसरे धर्म का आदर करते थे। ----- सम्राट अशोक ने अपनी जनता को आदेश दिया था, तुम अपने धर्म में रहो---लेकिन औरों के धर्म का आदर करो, जितना तुम औरों के धर्म का आदर करोगे उतना ही तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति आगे बढ़ेगी।"

भाषण एक बड़ा हिस्सा पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना, विज्ञान के विकास, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की उपयोगिता और देश में उत्पादन एवं आय की वृद्धि से संबंधित है। भाषण में दो बार अमीर और गरीब के बीच की खाई को मिटाने और समानतामूलक विकास की जरूरत का जिक्र है।

इसके बाद जेपी और आचार्य कृपलानी द्वारा की जा रही तीखी आलोचना का संयत प्रतिकार है, अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा है और कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार की गलतियों की बेबाक स्वीकृति है-" लोग कहते हैं कि कांग्रेस में खराबी आ गई है, दुर्बल हो गई है, झगड़े हुए हैं और ये सब बातें सही हैं। मैं इन बातों से इनकार नहीं करता, ये आई हैं।-------क्योंकि जब स्वराज आया तो हमारे बहुत सारे लोग समझे कि अब स्वराज आ गया अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो स्वराज आ गया अपने आप सब बातें होंगी। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ढीले पड़ गए। -----और ऐसे लोग भी आ गए कांग्रेस में जिन्हें देश सेवा की कोई बहुत अधिक फिक्र नहीं थी। जब तक कांग्रेस लड़ाई लड़ती थी, इसमें आने से कतराते थे। फिर स्वराज मिल गया तो कोई भय तो रहा नहीं, लोग कांग्रेस में आने लगे इनाम लेने के लिए कोई खतरे का सामना करने के लिए थोड़ी---कांग्रेस एक बड़ी भारी सभा थी और इसमें सब तरह के लोग आए बुरे भले और इसलिए जरा इसका काम ढीला पड़ गया। और आपस में झगड़े भी हुए।----मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गवर्नमेंट की कमजोरी क्या हुई गलती क्या हुई और मैं उसको छिपाना नहीं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कांग्रेस का भी कहा, मैं कोई भी खराबी या बुराई आपसे छिपाना नहीं चाहता हूँ गवर्नमेंट की या कांग्रेस की, क्योंकि हम उसे छिपाएंगे तो अच्छा कैसे करेंगे, हमें उसे देखना है और बदलना है।"

1951-52 के समाचार पत्रों की तलाश करने पर द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट दिखाई दी। प्रसंग चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू के पंजाब दौरे का है। यहाँ भी पानीपत, अंबाला, जालंधर इत्यादि स्थानों पर स्वतः स्फूर्त रूप से एकत्रित विशाल जन समुदाय को नेहरू का संदेश तुच्छ विवादों से ऊपर उठने और शांतिपूर्ण ढंग से विकास की राह पर चलने का है। औरतों से अपील है कि वे पर्दा छोड़ें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय हिस्सेदारी करें।

आश्चर्य है कि फूलपुर से नेहरू का खुद का चुनाव उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित था जो आज उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव पर हावी दिखते हैं। नेहरू विकसित और सुखी भारत के अपने सपने को साकार करने के वैज्ञानिक कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं जबकि रामराज्य परिषद एवं हिन्दू महासभा द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नेहरू के सेकुलर भारत में हिंदुओं की उपेक्षा, हिन्दू कोड बिल और गोरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ते दिखते हैं। यदि तब के चुनाव को इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य जनमत संग्रह के रूप में देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि नेहरू की सेकुलर विचारधारा को तब 73 प्रतिशत और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की साम्प्रदायिक विचारधारा को केवल 9.41 प्रतिशत मत मिले थे। आज स्थिति बदल चुकी है।

राजनीतिक दलों और नेताओं की चुनावों में मर्यादा कायम रखने में विफलता से पीड़ित नेहरू 1951 में कहते हैं कि सारे राजनीतिक दल बस झूठ और धोखा बांटने में लगे हैं; 1957 में वे चिंतित होकर प्रतिक्रिया देते हैं कि चुनावों में बुनियादी मुद्दों का उल्लेख शायद ही कोई करता है और 1962 में वे चुनावों की तुलना किसी विश्वविद्यालय से करते हैं जो 37 करोड़ भारतवासियों को लोकतंत्र की शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। नेहरू चुनाव प्रचार में जिस गरिमा की अपेक्षा करते थे दुर्भाग्यवश हमारे चुनाव उससे रहित ही रहे।

(लेखक स्वतंत्र विचारकर और टिप्पणीकार हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।)

ये भी पढ़ें: विचार: बिना नतीजे आए ही बहुत कुछ बता गया है उत्तर प्रदेश का चुनाव

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।