उपभोग की आदतों में बदलाव से हो सकती है भू-मंडल और जीव-मंडल की रक्षा!

पिछले कुछ महीनों से हममें से उन लोगों को जिनके पास कई चीजों के उपभोग कर सकने लायक पर्याप्त क्रय शक्ति मौजूद है, उन्हें इस तथ्य के प्रति अवगत कराया होगा कि वे इसे कम करके भी जी सकते हैं। अब वे उत्पाद “फिलहाल उपलब्ध” टैब के साथ एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, तो क्या ऐसे में हमें फिर से पुरानी आदतों को अपना लेना चाहिये? आख़िरकार ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को मदद ही मिलने जा रही है। किसी भी सूरत में पृथ्वी की जलवायु और जैव-विविधता कभी भी स्थिर नहीं रही है। विकास की प्रकृति ही कुछ ऐसी रही है कि जो खुद को इसके अनुकूल ढाल लेंगे, वही फलते-फूलते रहेंगे।

किसी समय पृथ्वी एक गर्म चिपचिपा ग्रह हुआ करती थी, जिसमें 4.5 से 4 अरब वर्ष पहले न तो कोई जीवन ही था और न ही ऑक्सीजन। पानी तत्काल वाष्पीकृत होकर गैसीय मुद्रा में तब्दील हो जाती थी। पृथ्वी के इस नारकीय और जानलेवा बचपन के दिनों को ध्यान में रखकर इसका नामकरण, अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हादेस के नामपर हदेन एइओन नाम बिलकुल सटीक रखा गया था। हकीकत तो यह है कि यहाँ से पृथ्वी खुद को रूपांतरित कर परोपकारी मां गैया में बदल सकती है, जो किसी जादुई कारनामे के प्रदर्शन से कम नहीं है।

लेकिन रूपांतरण की यह प्रक्रिया मंथर गति से चली थी, जो कि फीडबैक के सतत विकासात्मक नेटवर्क पर आधारित है।

आखिरकार पृथ्वी ठंडी हुई और उसने एक ठोस पपड़ी विकसित की - जिस पर पानी के अणु जमा होकर सागर और नदियों के निर्माण को साकार रूप प्रदान कर सके। इस सीमित ऑक्सीजन वाले वातावरण में साइनोबैक्टीरीया के पनपने की जगह बनी, जिसने धीरे-धीरे प्रकाश-संश्लेषण के माध्यम से और अधिक ऑक्सीजन निर्मित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में अंततः बड़े पौधे पनपने शुरू होने लगे, नतीजे के तौर पर ग्रह ऑक्सीजन युक्त हो चला जिसने जीव-जंतुओं के विकसित होने और उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन के उपभोग में मदद की।

जेम्स लवलॉक जो कि एक ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं ने 1971 में गैया सिद्धांत (Gaia theory) को प्रतिपादित किया था, जिसके दृष्टिकोण में पृथ्वी एक स्व-नियामक जीव के तौर पर है, एक जैविक स्वरूप जो कि आपस में जुड़े हुए जैविक चक्र के एक जाल से बना है, जिसमें नाना प्रकार के पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, फीडबैक लूप्स के माध्यम से और इस प्रक्रिया में एक ऐसे जलवायु और वातावरण को निर्मित कर देते हैं जो कि उनके निरंतर विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

जेम्स लवलॉक के मुताबिक "हम अभी भी इस अवधारणा को एक पराया विचार मानते हैं कि हम और शेष जीवन जिसमें बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक हम सभी एक बेहद विशाल और विविध इकाई, जीवित पृथ्वी के हिस्से हैं।"

वर्तमान युग अभिनव युग है। इसकी शुरुआत 8,000 वर्ष पूर्व हुई थी जब हमारी प्रजाति कृषिविदों के तौर पर पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी - जिसका अर्थ था कि अब से जैव विविधता का नुकसान होना तय था, क्योंकि इसके साथ ही हमने चुनिंदा तौर पर कुछ पौधों और पशुओं की प्रजातियों के प्रजनन और निकाल बाहर करने के काम की शुरुआत कर दी थी, और गांवों से शुरू होकर जटिल शहरी ढाँचे के निर्माण और उत्पादन मंडियों में संक्रमण करके धीरे-धीरे भूमि के स्वरूपों को बदल डाला था। लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद, अभिनव युग की जलवायु औद्योगिक क्रांति से पहले तक कमोबेश स्थिर बनी हुई थी। इसके बाद तो हमने भारी मात्रा में कोयले से ऊर्जा के दोहन का काम शुरू कर दिया था और उत्पादन के एक तेजी से यंत्रीकृत मॉडल की ओर कूच कर चुके थे। इस बिंदु पर आकर जिस गति से वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग का काम शुरू हो चुका था, वह उस गति से मेल नहीं खा सकता था जिस पर प्रकृति उस घाव को भरने में सक्षम हो सके।

“जब हम ऊर्जा की खातिर जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो हम गुणात्मक दृष्टि से किसी जलती हुई लकड़ी की तुलना में कोई ज्यादा गलत काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारे गलत कृत्य, यदि इसे उपयुक्त शब्द समझें तो वह यह है कि हम गैया से ऊर्जा को सैकड़ों गुना तेजी से अवशोषित कर रहे हैं, जिस रफ्तार से इसे स्वाभाविक रूप से उपलब्ध कराने में समय लगा है। हम गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक तौर पर पाप कर रहे हैं।” : जेम्स लवलॉक

इस असंतुलन ने जैविक प्रतिक्रिया चक्रों में अचानक से बदलावों को उत्पन्न कर दिया है, जिसने इस अभिनव युग की जलवायु को सीमा के भीतर निरंतर बनाए रखा था। इस अचानक से हुए बदलाव को एक शासन में बदलाव के तौर पर जाना जाता है और आम तौर पर ऐसा तब होता है जब या तो प्रमुख प्रजातियाँ या शीर्षस्थ शिकारी को मौजूदा शासन से बाहर कर दिए जाता है, और उसके स्थान पर नई प्रजाति के नए शासन का प्रभुत्व स्थापित हो चुका होता है। इसके चलते जलवायु एवं अन्य जैविक और अजैविक चक्रों के लिए एकाएक से और अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी वजह से इंसानों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है जिन्हें एक विशेष शासन पर निर्भर रहना पड़ता है।

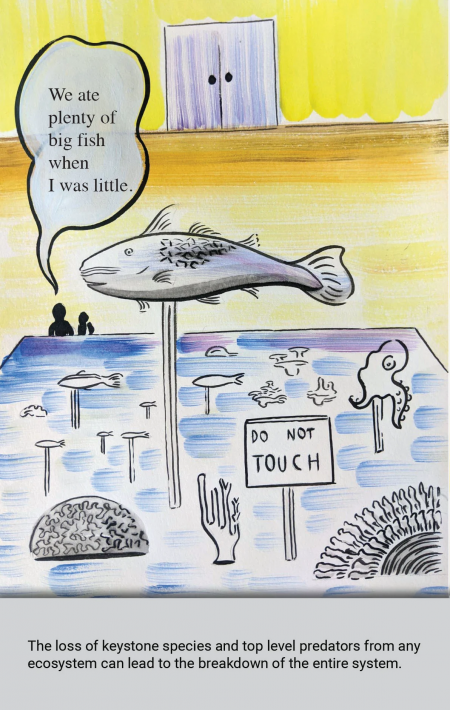

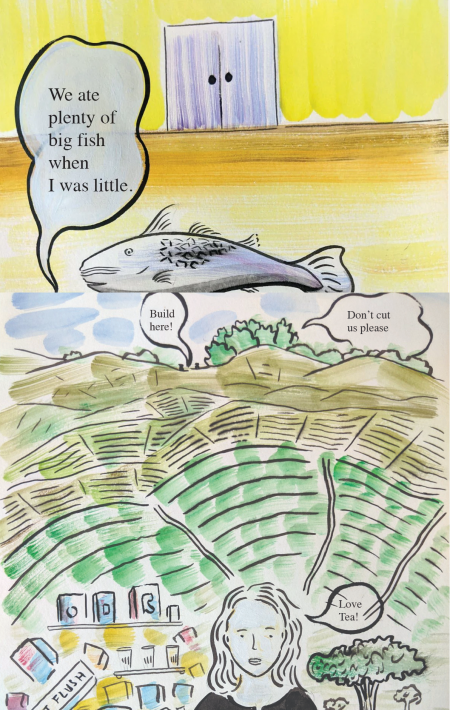

बड़े शिकारियों की क्षति से शासन में बदलाव की स्थिति पैदा होती है।

उदाहरण के लिए भारी पैमाने पर मछली के शिकार से बेशकीमती खेल मछली के खात्मे का खतरा उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर कॉड को पकड़ने की स्थितियों को जन्म दिया। लेकिन 1980 के दशक तक आते-आते बाल्टिक सागर से यह मछली नदारद हो चुकी थी। और यहां तक कि कॉड मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंध भी इस मछली को समुद्र में वापस ला पाने मदद नहीं पहुँचा सके।

समुद्र में कॉड मछली की उपस्थिति से चारा मछली की मात्रा नियन्त्रण में बनी रहती थी। लेकिन अत्यधिक मात्रा में कॉड मछली को शिकार बनाये जाने की वजह से चारा मछली अब बहुतायत में हो चुकी थी और अब वे युवा कॉड के साथ प्रतिस्पर्धा में थे और उन्हें शायद ही जिन्दा रहने दें। जल्द ही एक नए शासन का अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें चारा मछलियों का राज होगा। चारा मछलियाँ समुद्री प्लवक (अति सूक्ष्म जीव) का शिकार करती हैं। अब जब इन चारा मछलियों की संख्या को नियंत्रण में रखने वाला कोई नहीं रहा तो ऐसे में संभव है कि हम समुद्री प्लवक के लुप्त होने को देखें। और हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ये पादप प्लवक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड या सीओ 2 को कम करने में मदद पहुँचाने का काम करते हैं। हालाँकि कॉड मछली के खात्मे का तात्कालिक प्रभाव उन मनुष्यों पर पड़ने जा रहा है जिनकी आजीविका मछली पकड़ने पर निर्भर करती है।

यदि एक बार कोई शासन अपदस्थ हो जाता है और उसकी जगह नया शासन स्थापित हो चुका हो तो इसे पलटना यदि असंभव नहीं तो बेहद कठिन अवश्य है। जिस रफ्तार से प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, यह उस दर से कहीं ज्यादा रफ़्तार से घटित हो रही है जिस पर पारिस्थितिकी तंत्र खुद की प्रतिक्रिया कर सकने या उसके अनुकुलून की स्थिति में नहीं है। किसी व्यवस्था में वैकल्पिक समाधान को खोजने में पारिस्थितिकी तंत्र को वक्त लग सकता है, यदि पहले से मौजूद शीर्षस्थ शिकारी या कोई आधार स्तंभ के तौर पर मौजूद प्रजाति का विनाश हो चुका हो।

समुद्र का अम्लीकरण

वर्तमान में समुद्र मानव सीओ2 उत्सर्जन का 25% समाप्त करने में सहायक हैं। इसमें से कुछ कार्बोनिक एसिड बनकर पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में कार्बोनेट आयनों की मात्रा में कमी होने लगती है – जबकि कार्बोनेट आयनों का उपयोग कई समुद्री प्रजातियों द्वारा शेल और कंकाल निर्माण के लिए किया जाता है, और यह नुकसान उनके कवच को भंग करने का कारण बनता है। समुद्र का यदि इसी तरह से अम्लीकरण बढ़ता जायेगा तो इसकी वजह से मूंगा, शंख और प्लवक की प्रजातियों पर असर पड़ना अवश्यम्भावी है।

मूंगा अपने आप में एक कीस्टोन प्रजाति है। मूंगे की चट्टानें समुद्र के समृद्ध वर्षा वन के सदृश्य प्रजातियाँ हैं। यह हजारों प्रकार की समुद्री प्रजातियों जैसे कि स्पंज, क्रस्टेशियन प्रजाति, घोंघे, मछली, समुद्री कछुए, शार्क, डॉल्फ़िन और कई अन्य के लिए घर के तौर पर होती हैं। मूंगे की चट्टानें हमारे तटों को लहरों, तूफान और बाढ़ से भी बचाती हैं, जिससे जानमाल के नुकसान, संपत्ति के नुकसान और कटाव को रोकने में मदद मिलती है।

मूंगे की चट्टानों वाली पारिस्थितिकी तंत्र यदि नष्ट होती है तो इससे कई समुद्री प्रजातियों के हमेशा-हमेशा के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है और शैवाल से भरपूर समुद्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब समुद्र में शैवाल खाने वाले और उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शिकारी नहीं बचे होंगे। क्या शैवाल भविष्य का भोजन होने जा रहा है?

पूर्व-औद्योगिक दौर से अगर तुलना करें तो समुद्र की सतह की अम्लता पहले से ही 30% बढ़ चुकी है, जो कि समुद्र के अम्लीकरण के लिए निर्धारति सुरक्षित जोन से अधिक है।

समुद्रों का गर्म होते जाना

पर्यावरण से अतिरिक्त सीओ2 की मात्रा को अवशोषित करने की वजह से समुद्र भी पहले की तुलना में काफी गर्म होते जा रहे हैं, जिसके चलते ध्रुवों में बर्फ पिघलने का क्रम तेज होने लगा है। बिना बर्फ के समुद्र और भी गर्म होना शुरू हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय समुद्री-बर्फ का खात्मा तकरीबन अपरिवर्तनीय साबित होने जा रहा है। समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी और बाढ़ का खतरा हमारे भविष्य का एक अनिवार्य हिस्सा होने जा रहा है।

वायुमंडलीय सीओ2 स्तर

वायुमंडलीय सीओ2 का मौजूदा स्तर वर्तमान युग के प्रति मिलियन के 280 भाग की सीमा से काफी उपर पहुँच चुका है। समुद्र भी अतिरिक्त कार्बन को अवशोषित करने की अपनी सीमा से परे जा चुका है। ऐसे में समृद्ध वन भूमि के काटे जाने से, जोकि कार्बन अवशोषण के तौर पर भी काम करता है, पृथ्वी काफी गर्म होने जा रही है, परिणामस्वरूप और भी अधिक बर्फ पिघलेगी, और समुद्र के जल-स्तर में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया वाली गांठों के बनते जाने से अंततः एक दिन हम उठते हुए ज्वार के भंवर में खींच लिए जायेंगे।

भूमि का इस्तेमाल और शासन में बदलाव

पूरे ग्रह पर इंसानों के इस्तेमाल के लिए जमीन को तैयार किया जा रहा है। भूमि इस्तेमाल के शासन में बदलाव का सीधा सम्बन्ध हमारे उपभोग के तरीकों के नतीजों के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की जरूरतों की आपूर्ति जैसे कि भोजन, कपड़े, परिवहन, आवास, उत्पादन केंद्र, ईंट और पत्थरों पर प्रतीकों को उकेरने का काम जैसी कई चीजों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। भूमि उपयोग शासन में बदलाव आर्थिक जरूरत और आपूर्ति के पैटर्न इन दोनों से ही प्रेरित भी है और मजबूर भी।

उदाहरण के लिए हममें से जो दार्जिलिंग चाय को बेहद पसंद करते हैं, उनके लिए इस उत्पाद के जीवन चरित के बारे में जानकारी हासिल करना ठीक रहेगा। 1835 से पहले तक दार्जीलिंग के पहाड़ी रास्ते अपनेआप में घने जंगल से भरपूर भूमि के तौर पर थे। चाय बागानों की खातिर वन्य भूमि के तीव्र रूपांतरण का काम शुरू हुआ, और इसके साथ ही कई व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि सड़क, भवन, जलविद्युत संयंत्र, और इसी तरह के अनेकों कार्य शुरू हुए। पिछले 100 वर्षों के भीतर किये गए इन बुनियादी ढाँचे के निर्माण ने गंभीर भूमि क्षरण को जन्म दिया है- 25% जमीन अब बंजर भूमि में तब्दील हो चुकी है और अब इसे दोबारा से पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, और इसके साथ ही यह इलाका भूस्खलन के प्रति अतिसंवेदनशील बन चुका है। 1950 से लेकर 1970 के बीच में इस इलाके ने चार भूस्खलन देखे, जिसकी वजह से सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में भारी मात्रा में विनाश को देखने को मिला है। बाकी की बची हुई वन भूमि भी वैसी नहीं रह गई है जैसी कि पहले थी – अलग-थलग पड़े ये जंगल कभी भी मूल पड़ोसी वन के समान जैविक तौर पर विविधिता लिए नहीं हो सकते।

भूमि उपयोग के लिए ग्रह संबंधी सीमा:

स्टॉकहोम रेजेलिएंस सेंटर के वैज्ञानिकों के एक समूह ने "मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थल" को परिभाषित किया है और नौ ग्रहों की सीमाओं को सुझाया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। हमने पर्यावरण में सीओ2 के सुरक्षित मानकों के लिए निर्धारित सीमा को पहले ही पार कर लिया है, ऐसे में हम भूमि उपयोग में बदलाव के लिए तय सीमा को पार करने के कितने करीब हैं और इसके क्या मायने हैं?

जिस प्रकार से हम स्थानीय स्तर पर जमीन के उपयोग में बदलाव को अमली जामा पहनाते हैं, यदि हम इसी प्रकार के परिवर्तनों के सभी उदाहरणों को सूचीबद्ध करें तो अंततः उससे होने वाले वैश्विक नतीजों को देख सकते हैं। संरक्षित और आरक्षित वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और अन्य वनस्पतियों से भरे-पूरे क्षेत्र के कृषि भूमि में रूपांतरण से जैव विविधता, जल चक्र, सीओ2 चक्र और अन्य पर इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके बारे में जो सुझाव दिए गए थे वो ये हैं कि वैश्विक स्तर पर गैर-बर्फीली भूमि के मात्र 15 प्रतिशत भूमि को खेती के लिए परिवर्तित किया जाना चाहिए। हम पहले ही 12 प्रतिशत का उपयोग कर चुके हैं। इसलिए हमारे पास केवल 3 प्रतिशत का मार्जिन बचा है।

यहां तक कि यदि खेती के लिए जमीन की जरूरत बढती है तो ऐसी स्थिति में भी हमें बेहद सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि हम कृषि और शहरीकरण के लिए भूमि को किस प्रकार से आवंटित करते हैं। संरक्षित और आरक्षित वनों, कार्बन से भरपूर मिट्टी और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नहीं होने दिया जाना चाहिए। बाकी के बचे शेष भूमि के मूल्यांकन की आवश्यकता है और सिर्फ अत्यधिक उपजाऊ भूमि को खाद्य फसलों के तौर पर आरक्षित किया जाना चाहिए, न कि नकदी फसल या शहरीकरण के लिए। कम उपजाऊ वाली भूमि पर खेती करने का कोई औचित्य नहीं है –यह एक बुनियादी जरूरत है, जिसे यदि हमारी भोजन की जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं तो हम अपनी जमीन की जरूरतों को बढ़ाते जाने के लिए बाध्य होंगे।

हमें लगातार बेहद उपजाऊ भूमि को भूमि क्षरण से बचाने की आवश्यकता है और इसके लिए शायद हमें उन खेती की पद्धतियों की ओर लौटना चाहिये जो प्राकृतिक पद्धतियों की नकल सरीखी हों। यदि कुछ और व्यक्तिगत स्तर पर बात रखें तो हममें से जिनके पास अर्थव्यवस्था के चक्के को चालू रखने लायक क्रय शक्ति है, उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिये कि जिस प्रकार का भोजन हम उपभोग में ला रहे हैं वो कहाँ से आता है और कितना अधिक हम बर्बाद कर देते हैं, जिसके प्रबन्धन की आवश्यकता है।

यदि हम स्थानीय और मौसमी भोजन खाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईंधन के फुटप्रिंट में भी कमी लाने में सहयोग कर रहे हैं, जो कि दूर-दराज के स्थानों से आते हैं। शहरी स्थानों में भूमि के उपयोग पर पुनर्विचार की जरूरत है। शायद स्थानीय कॉलोनी के पार्कों में, सजावटी पौधों से सजे ट्रैफिक चौराहों को वनस्पति उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। पाम आयल जैसे खाद्य पदार्थों और उत्पादों से बचने की जरूरत है जो वर्षा वनों के विनाश के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। भले ही रातों-रात यह बदलाव संभव न हो, लेकिन यही वह सही समय होगा जब हमें इन सब पर विचार करना शुरू कर देना चाहिये ताकि हम कहीं उस मोड़ पर न पहुँच जाएँ, जहां से हमारे पास फिर कोई विकल्प नहीं रहने वाला है।

नूस्फीयर (Noosphere)

20वीं शताब्दी के आरंभ में रूसी जीवविज्ञानी व्लादिमीर वर्नाडस्की ने एक दिलचस्प सिद्धांत को पेश किया था जिसे एक बार दोबारा देखना गौरतलब हो सकता है। उनके विचार में पृथ्वी का विकास तीन चरणों में हुआ है।

1. भू-मंडल क्षेत्र में: (निर्जीव पदार्थ जो कि पृथ्वी अपने कोर से लेकर मेंटल तक बनी है)

2. बायोस्फीयर (जैविक जीवन जिसने पृथ्वी को ढंक रखा है और उसके आवरण को बदल दिया है)

3. Noosphere (इंसानों के वैचारिक क्षेत्र, जिसने जैविक क्षेत्र को ढंकने और बदल देने का काम किया है)

भाषा की महारत ने सिर्फ हमारी प्रजाति को ज्ञान के भंडार को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है जिसे जल्दी से सीखा, साझा और निर्मित किया जा सकता है। इसने तकनीकी रूप से सफल दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किया है जिस पर हम आज भरोसा करते हैं - परमाणु ऊर्जा, साइबर नेटवर्क, चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति, वॉशिंग मशीन इत्यादि। आज के हमारे इस नेटवर्क वाली दुनिया में- विश्व स्तरीय मष्तिष्क ने काफी हद तक जीवमंडल को घेर रखा है, अन्य दिमागों के साथ जुड़ रहा है, और चकाचौंध वाली रफ्तार से ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान में शामिल है। कितना अच्छा हो यदि हम सभी एक साथ मिलकर और अधिक गहराई से विचार करें कि किस प्रकार से हमारे विचार, सोच और ली गई पहल का पृथ्वी के जीव-मंडल और भू-मंडल पर परिवर्तनकारी असर पड़ सकता है।

"मनुष्य को न सिर्फ व्यक्तिगत, परिवार या वंश, राज्य या किसी अन्य संघ के स्तर पर सोचना और कार्य करना चाहिये बल्कि उसे समूचे ग्रह के स्तर पर भी सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है।" व्लादिमीर वर्नाडस्की।

रेखांकन (Illustrations) शोइली कानूनगो

अंग्रेज़ी में लिखा मूल आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

How Changed Consumption Habits Can Protect Planetary Boundaries

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।