एक नई किताब में एम.एस. गोलवलकर को ‘गुरु ऑफ ग्लूम’ बताया गया है

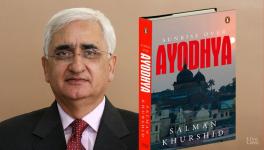

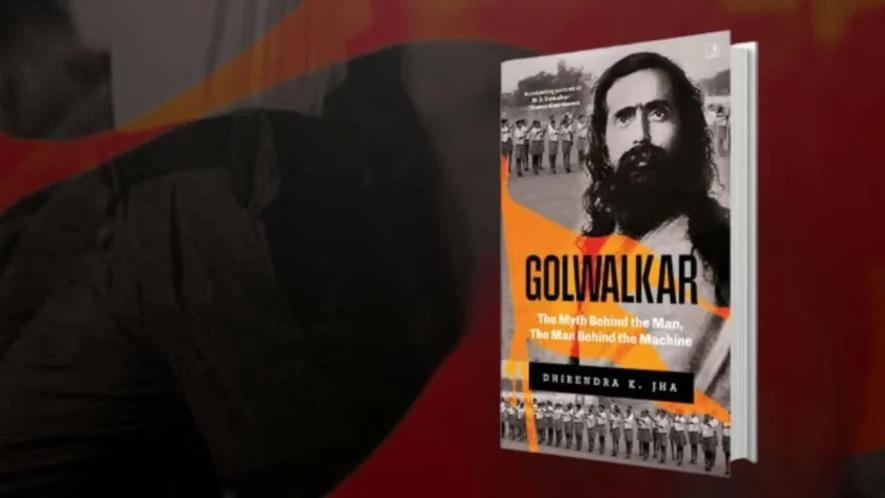

धीरेन्द्र के. झा द्वारा लिखित गोलवलकर: द मिथ बिहाइंड द मैन, द मैन बिहाइंड द मशीन की समीक्षा। साइमन एंड शूस्टर। पृ. 385

पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों और दुर्रानी के बीच टकराव अपरिहार्य लगने से ठीक एक वर्ष पहले, करहाड़े वंश के ब्राह्मणों के एक समूह को मराठा राजवंश के राजा छत्रपति के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजी राव ने उनके पैतृक गांव से विदा किया था।

तब पेशवा के ध्यान में इस बात को लाया गया कि दशहरा की पूर्व संध्या पर गोलवाली के करहड़े समुदाय ने अपने स्थानीय मंदिर की अधिष्ठात्री देवी को संतुष्ट करने के लिए मानव बलि का जघन्य कृत्य किया था। पेशवा, जो ब्राह्मणों के चितपावन वंश से संबंधित थे, लंबे समय से करहड़े लोगों के खिलाफ़ द्वेष रखते थे।

मानव बलि प्रकरण ने, पेशवा को उन पर हमला करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। पेशवा ने करहडों के 72 गांवों पर वंशानुगत अधिकार रद्द कर दिए। अपने नुकसान से दुखी होकर, बाहर जाने वाले ब्राह्मणों ने पेशवाओं को श्राप दिया - कि उनकी शक्ति जल्द ही नष्ट हो जाएगी। संयोग से, श्राप सच साबित हुआ। पेशवा को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

अपनी नुकसान से दुखी होकर, वहाँ से चले गए ब्राह्मणों ने पेशवाओं को श्राप दिया कि उनकी शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जायेगी।

गोलवाली के ब्राह्मण इधर-उधर घूमते रहे और उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। लगभग 150 साल बाद, विस्थापित करहड़े परिवार में माधव सदाशिव गोलवलकर का जन्म हुआ।

चूंकि हिंदुत्व का इतिहास बदला लेने और प्रतिशोध पर केंद्रित है, इसलिए उम्मीद की जा सकती थी कि गोलवलकर चितपावनों के प्रति प्रतिशोधी रवैया रखेंगे। लेकिन इसके बजाय, वे चितपावन ब्राह्मण वी.डी. सावरकर के वैचारिक प्रभाव में आ गए, जिन्होंने अपने अनुयायियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बंदूकें तानने के लिए प्रेरित किया था। खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया।

धीरेन्द्र झा ने अपनी पुस्तक गोलवलकर: द मिथ बिहाइंड द मैन, द मैन बिहाइंड द मशीन की शुरुआत गोलवलकर उर्फ गुरुजी से जुड़े मिथकों में से एक को ध्वस्त करके की है। झा बताते हैं कि गोलवलकर कभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में प्रोफेसर नहीं रहे। इसके बजाय, वे एक लैब असिस्टेंट थे जो अस्थायी रूप से खाली पद पर काम कर रहे थे, जिसका स्थायी धारक छुट्टी पर था।

पाठक को तुरंत 2014 के लोकसभा चुनाव की याद आ जाती है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोला था। ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की आदत गुरुजी से शुरू हुई है। इसलिए किसी को भी उनके शिष्य को झूठ बोलने के लिए माफ कर देना चाहिए।

झा लिखते हैं, ‘‘स्पष्टतः गोलवलकर को खुद को एक बुद्धिजीवी मानते थे और इस कारण ही उनके मन में एक दिन प्रोफेसर बनने की महत्वाकांक्षा पैदा हुई होगी... एक ऐसा पद जो समाज में, विशेष रूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों में सम्मान का विषय हो... दुनिया को यह बताकर कि वह कभी ‘प्रोफेसर’ थे, उन्होंने एक विद्वान व्यक्ति के रूप में अपने प्रति लोकप्रिय प्रशंसा बढ़ाने की आशा की होगी।’’

नरेंद्र मोदी के मन में भी अपने समर्थकों पर नज़र थी जो टैक्स-सचेत, महत्वाकांक्षी नव-मध्यम वर्ग जिसने वैश्विक लक्ष्यों और स्थानीय दृष्टिकोणों को मिलाने की कला में महारत हासिल कर ली है। एक ऐसा नेता जिसने कभी कॉलेज में पढ़ाई न की, वह भारत को विश्वगुरु (दुनिया का शिक्षक) बनाने के महान कार्य के लिए थोड़ा अयोग्य लग सकता था।

सीमित आर्थिक संसाधनों वाले परिवार में जन्मे गोलवलकर, जैसा कि उनके जीवनीकारों ने बताया है, एक प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की थी। कम अंकों के कारण वे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले पाए थे।

चूंकि हिंदुत्व का इतिहास बदले और प्रतिशोध पर केंद्रित है, इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि गोलवलकर का चितपावनों के प्रति प्रतिशोधपूर्ण रवैया होगा।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद, गोलवलकर मद्रास चले गए (जैसा कि तब मद्रास था)। वहाँ, उन्हें एक अज्ञात परोपकारी व्यक्ति ने डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया था। आश्चर्य की बात यह है कि परोपकारी व्यक्ति ने कई महीनों तक गोलवलकर से मुलाकात नहीं की।

उस समय मद्रास जाति-विरोधी राजनीति का गढ़ था। ई.वी. रामास्वामी नायकर की ‘पेरियार’ कलम की स्याही उबल रही थी क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था की कुछ सबसे तीखी आलोचनाएँ लिखी थीं। मुक्तिदायी माहौल को न समझ पाने या उससे खुद को जोड़ पाने में असमर्थ गोलवलकर के भीतर रूढ़िवादिता मजबूत होती गई।

9 फरवरी, 1929 को गोलवलकर ने अपने मित्र तैलंग को लिखा, ‘‘मुझे मनुस्मृति में अस्पृश्यता का छोटा सा भी आधार नहीं मिला है।’’ यह याद रखना चाहिए कि बाबासाहेब बी.आर. अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाया था।

गोलवलकर जीवन भर जाति व्यवस्था के प्रबल समर्थक रहे। 1956 में उन्होंने जाति व्यवस्था को ‘मानवीय सुख हासिल करने वाली सर्वोत्तम व्यवस्था और श्रम विभाजन पर आधारित सर्वोच्च और वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था’ घोषित किया था।

1969 में गोलवलकर की टिप्पणी, ‘जाति व्यवस्था भगवान ने बनाई है और हर किसी को अपनी जाति के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए,’ के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बॉम्बे इकाई (जैसा कि तब था) को गोलवलकर की यात्रा रद्द करनी पड़ी।

पेशेवर रूप से असफल जीवन ने गोलवलकर को आध्यात्म की ओर अग्रसर किया- जो रूढ़िवादी समाज में सम्मान और कुछ प्रतिष्ठा पाने का एकमात्र तरीका था। उनकी भटकाव उन्हें रामकृष्ण मिशन तक ले गया, जो नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया भिक्षुओं का एक संघ था।

इस मिशन में भी गोलवलकर लगभग असफल रहे। मुख्य मठाधीश स्वामी अखंडानंद ने गोलवलकर को दीक्षा (आध्यात्मिक दीक्षा) देने से परहेज किया था। अपने जीवन के अंतिम समय में ही स्वामी अखंडानंद ने गोलवलकर को दीक्षा देने का फैसला किया। दीक्षा को सावधानीपूर्वक संजोया गया था। स्वामी अखंडानंद ने एक अन्य शिष्य अमृतानंद को गोलवलकर को आश्रम से दूर रखने के लिए कहा था।

निराश गोलवलकर नागपुर, महाराष्ट्र लौट आए। जल्द ही एक ऐसा अवसर आया जिसने गोलवलकर को गुमनामी की जिंदगी से बाहर निकलने में मदद की। शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध भाषण का अनुवाद करके उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली।

गणेश 'बाबाराव' सावरकर (वी.डी. सावरकर के बड़े भाई) की मराठी पुस्तक 'राष्ट्रीय मीमांसा वा हिंदुस्थानचेन राष्ट्रस्वरूप' अंग्रेजी में अनुवाद के लिए गोलवलकर के पास आई थी।

सीमित आर्थिक संसाधनों वाले परिवार में जन्मे गोलवलकर, जैसा कि उनके जीवनीकारों ने बताया था, कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे।

यह किताब युवा सावरकर द्वारा पहले से तैयार की गई नफरत की खाद में डूबी हुई थी। किताब का मुख्य दावा यह था कि भारत हिंदुओं का है, धार्मिक अल्पसंख्यकों का नहीं है। किसी अस्पष्ट कारण से, बाबाराव की किताब का अंग्रेजी अनुवाद कभी प्रकाशित नहीं हुआ।

अनुवाद की प्रक्रिया ने गोलवलकर पर गहरा प्रभाव डाला। झा लिखते हैं कि, "इसके अनुवाद में गोलवलकर की भागीदारी ने हिंदुत्व राजनीति के अभिजात वर्ग में उनके एकीकरण की शुरुआत को चिह्नित किया।" यह भी आश्चर्यजनक है कि विवेकानंद का भाषण, जो हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही मानवीय और सहिष्णु दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है, गोलवलकर पर शांत प्रभाव नहीं डाल सका।

आरएसएस का केंद्र तब बना जब बाबाराव 1924 में नागपुर आए और महल इलाके में रहने लगे। अपने लगभग एक साल के प्रवास के दौरान, बाबाराव रोज़ाना युवाओं (लगभग सभी ब्राह्मण) से मिलते थे। जल्द ही युवाओं का एक समूह उभरा जिसने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया।

जब बाबाराव नागपुर से चले गए तो उन्होंने संघ की जिम्मेदारी केशव बलिराम हेगड़ेवार को सौंप दी। सितंबर 1925 में हेडगेवार के नेतृत्व में आरएसएस की स्थापना हुई। गोलवलकर ने जल्द ही अपनी शाखा को आरएसएस में मिला लिया।

झा लिखते हैं कि गोलवलकर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं, "लेकिन हेडगेवार ने उनके अहंकार को तुरंत संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में नेतृत्व की भूमिका के लिए कोई और व्यक्ति था।" वह व्यक्ति गोपाल मुकुंद हुद्दार था। हेडगेवार के दुर्भाग्य से और गोलवलकर के सौभाग्य से हुद्दार को कम्युनिस्टों के साथ मिलकर स्पेनिश गृहयुद्ध (1936) में फासीवादियों के खिलाफ लड़ना पड़ा था।

क्रांतिकारी हुद्दार भारत लौट आए और हेडगेवार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की अपील की। हेडगेवार का अंग्रेजों से रिश्ता और सांप्रदायिकता के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने पसंदीदा शिष्य की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। हुद्दार आगे बढ़े और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक युद्ध छेड़ने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) में शामिल हो गए, इस कारण गोलवलकर हेगड़ेवार के करीब आ गए थे।

9 फरवरी, 1929 को गोलवलकर ने अपने मित्र तैलंग को लिखा कि, ‘‘मुझे मनुस्मृति में अस्पृश्यता का ज़रा सा भी आधार नहीं मिला है।’’

हेगड़ेवार की मृत्यु के बाद, झा ने कई क्रॉस-रेफरेंस के ज़रिए दिखाया है कि गोलवलकर ने खुद को आरएसएस के अगले प्रमुख के रूप में ताज पहना लिया था। गोलवलकर अपने अंतिम दिनों में हेडगेवार के करीब रहे थे। इससे उन्हें हेडगेवार की अंतिम इच्छा के बारे में एक अपुष्ट कहानी गढ़ने का मौक़ा मिला कि गोलवलकर को आरएसएस का अगला प्रमुख बनाया जाए।

गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड के ज़रिए आरएसएस के भीतर अपनी जगह पक्की कर ली थी। 1939 में प्रकाशित यह पुस्तक स्वयंसेवकों (आरएसएस स्वयंसेवकों) के लिए एक पवित्र पुस्तक बन गई। इस पुस्तक में हिंदुओं को नस्ल के गौरव के मामले में नाज़ियों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसने मुसलमानों को एक विदेशी जाति के रूप में प्रतिबंधित कर दिया और नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के लिए दिए गए उपायों के समान एक ‘अंतिम समाधान’ सुझाया गया।

पुस्तक के बाद के अध्यायों में झा ने यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की है कि गोलवलकर द्वारा इस पुस्तक के लेखक होने से इनकार करना आरएसएस द्वारा फैलाए गए कई झूठों में से एक है। मई 1963 में, वी.डी. सावरकर के अस्सीवें जन्मदिन समारोह की पूर्व संध्या पर, गोलवलकर ने जनता से झूठ बोला था कि वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड बाबाराव सावरकर की मराठी पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का संक्षिप्त अनुवाद है।

झा बताते हैं कि 1956 में प्रकाशित गोलवलकर की दो जीवनी में, लेखक बी.एन. भार्गव और एन.एच. पालकर ने क्रमशः लिखा था: वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड “राष्ट्रवाद के सिद्धांत की एक अकाट व्याख्या है … जो उनके (गोलवलकर के) सिद्धांत की सत्यता को स्थापित करता है”। उन्होंने यह भी लिखा था कि, “गोलवलकर ने अपनी पुस्तक में जो लिखा है, वह भारत में अल्पसंख्यकों के प्रश्न को देखने का एकमात्र उचित तरीका है … और केवल यही स्थिर और शांतिपूर्ण राष्ट्रीय जीवन सुनिश्चित कर सकता है।”

भारत में समय-समय पर समझदार और धर्मनिरपेक्ष आवाज़ों ने किताब की घृणित सामग्री के बारे में चिंता जताई है। उदाहरण के लिए, 1962 में, बैंगलोर (तब बैंगलोर में रहने वाले) के एक सामाजिक कार्यकर्ता पी. कोडंडा राव ने गोलवलकर को पत्र लिखकर पूछा कि किताब में उनके क्या विचार हैं।

गोलवलकर ने न तो राव के पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की और न ही उसका जवाब दिया। राव ने आगे बढ़कर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर उन्हें पुस्तक की सांप्रदायिक प्रकृति से अवगत कराया। उन्होंने पुस्तक के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए कई अंग्रेजी दैनिकों और पत्रिकाओं में लेख भी लिखे।

आरएसएस की पहली बड़ी परीक्षा हेडगेवार के निधन के दो महीने के भीतर ही आ गई। अगस्त 1940 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के तहत शाही सरकार ने अर्ध-सैन्य अभियानों के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय, गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस ने अपने अंदर ही सिमटकर रह गया और काम करने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लगा। हिंदू रियासतें जल्द ही आरएसएस और हिंदुत्व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रजनन स्थल बन गईं। झा बताते हैं कि इन छोटे-मोटे राज्यों और प्रमुख राज्यों में भी, आरएसएस ने शासकों की चापलूसी करने के लिए बदले हुए नामों से काम करना शुरू कर दिया था।

झा लिखते हैं कि गोलवलकर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं, “लेकिन हेडगेवार ने उनके अहंकार को तुरंत संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके मन में नेतृत्व की भूमिका के लिए कोई और नाम था।”

उदाहरण के लिए, कोल्हापुर इकाई का नाम राज्य के भूतपूर्व शासक के नाम पर ‘राजाराम स्वयंसेवक संघ’ रखा गया। भोर में, आरएसएस इकाई का नाम ‘रघुनाथराव स्वयंसेवक संघ’ रखा गया, जिसका नाम वर्तमान शासक के नाम पर रखा गया। इससे ऐसा लगता है कि स्वयंसेवकों की सेवा और निष्ठा सस्ते में उन लोगों को उपलब्ध थी जो इसे खरीदना चाहते थे।

जीर्ण-शीर्ण रियासतों के साथ इस जुड़ाव का एक और पहलू आरएसएस द्वारा उनके अलगाववादी सपनों का समर्थन था। भारत के एकमात्र जाट राज्य भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य ‘जाटिस्तान’ का नक्शा तैयार किया था।

सिंह गोलवलकर के बहुत करीबी थे और 1946 में उन्होंने आरएसएस के संघचालकों (प्रबंधकों) का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था। भरतपुर आरएसएस के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करता था। बृजेंद्र के छोटे भाई बच्चू सिंह ने भरतपुर में मुसलमानों पर क्रूर हमले किए थे।

आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब सांप्रदायिकता के उन्मादी राक्षस ने निर्दोष लोगों की जान लेना शुरू किया, तो आरएसएस और हिंदुत्ववादी तत्व उस राक्षस को खुश करने में जुटे नजर आए।

अनुमान है कि उपमहाद्वीप में ब्रिटिश इलाकों के विभाजन के समय, भारत में लगभग 250,000 आरएसएस सदस्य सक्रिय थे। झा ने दिल्ली में हुई हिंसा को बखूबी दर्शाया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे आरएसएस ने पश्चिमी पंजाब से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों के गुस्से को खूब भुनाया था।

सितंबर 1947 के पहले हफ़्ते में जब हिंसा भड़की, तो आरएसएस ने इसे संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेहरू ने हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे कांग्रेस के भीतर अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि पटेल आरएसएस से सहानुभूति रखते थे और उसके लफंगों को बेलगाम होने की इज़ाजत देते थे।

कांग्रेस के भीतर रूढ़िवादी भावना प्रबल थी। कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता एम.एस. अणे ने गोलवलकर की पुस्तक 'वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड' के पहले संस्करण की प्रस्तावना लिखी थी। गांधी जी की दिल्ली वापसी, पटेल को उनकी फटकार, जनवरी 1948 की शुरुआत में उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और छात्रों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों और धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा पैदा किए गए जनांदोलन ने आरएसएस के नियोजित तख्तापलट को रोक दिया था।

गांधी की धर्मनिरपेक्ष दृढ़ता के कारण ही हिंदुत्व की ताकतों ने उनकी हत्या की तरफ अग्रसर किया था। दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के ज़रिए झा ने दिखाया है कि रोहतक रोड कैंप में आयोजित एक बैठक में, आक्रामक गोलवलकर ने धमकी दी थी कि “गांधी को भी चुप कराया जा सकता है”।

झा ने दिखाया है कि रोहतक रोड कैंप में आयोजित एक बैठक में आक्रामक गोलवलकर ने धमकी दी थी कि “गांधी को भी चुप कराया जा सकता है”।

गोलवलकर के भाषण के दो महीने से भी कम समय में गांधी को चुप करा दिया गया। लेकिन गांधी को चुप कराने का मतलब था आरएसएस को दबा देना, कम से कम राजनीतिक तौर पर तो यह सच था। बदनामी का यह बिल्ला बहुत लंबे समय तक काली टोपी वालों के सिर पर लटका रहा।

यह किताब गोलवलकर के जीवन का पर्दाफ़ाश करने के मामले में बहुत आगे जाती है। यहां तक कि तटस्थ पाठक भी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि वह नफरत के सौदागर के अलावा कुछ नहीं थे, जो धूर्ततापूर्ण गोपनीयता वाला जीवन जीते थे।

पुस्तक से मेरा पसंदीदा उद्धरण जवाहरलाल नेहरू का है। 2 अक्टूबर, 1947 को गांधी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा कि: ‘मैं भारत को हिंदू राज्य बनाने की मांग का पुरजोर विरोध करता हूं। यह मेरा निजी विचार नहीं है, लेकिन इसे मेरी सरकार और पूरे कांग्रेस संगठन का समर्थन हासिल है।

"हिंदू राज्य की मांग न केवल मूर्खतापूर्ण और मध्ययुगीन है, बल्कि प्रकृति में फासीवादी भी है। जो लोग ऐसे विचार रखते हैं, उनका हश्र हिटलर और मुसोलिनी जैसा ही होगा।"

सौजन्य: द लीफ़लेट

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।