भेदभाव का सवाल व्यक्ति की पढ़ाई-लिखाई, धन और पद से नहीं बल्कि जाति से जुड़ा है : कंवल भारती

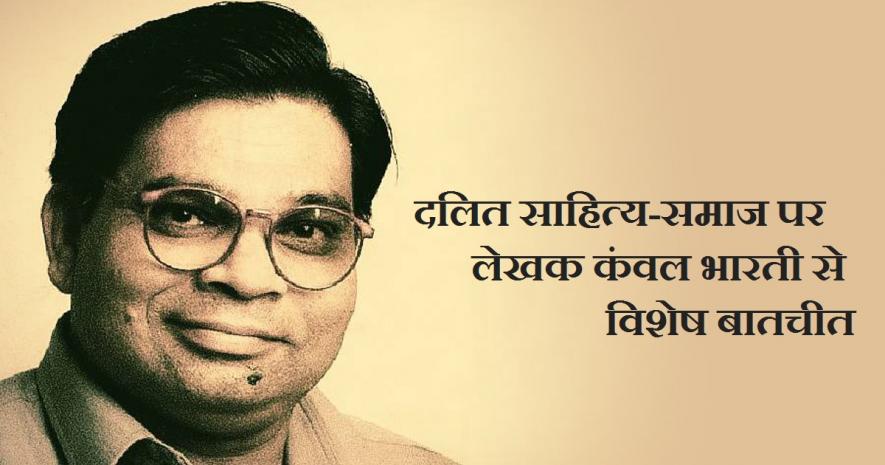

हाल ही में हिंदी दलित साहित्य के आधार स्तंभ साहित्यकारों में से एक कंवल भारती जी से बात हुई। हिंदी दलित साहित्य के समक्ष चुनौतियों पर उनसे बात करनी थी पर पिछले दिनों पांच राज्यों में हुए चुनाव और उनके परिणामों पर भी उनकी राय जानना चाहता था। लेकिन उन्होंने चुनाव के बारे में राय देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप साहित्यिक साक्षात्कार ले रहे हैं तो राजनीतिक प्रश्नों को दूर रखें। कभी राजनीति से सम्बंधित इंटरव्यू अलग से लेंगे तब शुद्ध रूप से राजनीति पर बात करूँगा। इसलिए इस इंटरव्यू में हिंदी दलित साहित्य और दलित समाज पर चर्चा की गई है।

कंवल भारती जी ने दलित वैचारिकी पर कई पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य के अलावा उन्होंने सामाजिक राजनीतिक विषयों को भी अपने लेखन का विषय बनाया है। “मनुस्मृति : प्रतिक्रांति का धर्मशास्त्र” तथा “RSS और बहुजन चिंतन” उनकी चर्चित किताबें हैं। पेश हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश:

प्रश्न -1 (i) आपने मनुस्मृति को प्रतिक्रांति का धर्मशास्त्र कहा है। यह किस सन्दर्भ में कहा है? पाठकों के लिए इसकी व्याख्या निश्चय ही ज्ञानवर्धक होगी। इस बारे में कुछ बताएं।

उत्तर—मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र सुंग के काल में बौद्ध धर्म और बौद्धों के खिलाफ उनका दमन करने के लिए हुई थी। इसीलिए यह बौद्ध-क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रांति की राजनीतिक और सामंती कार्यवाही थी। बुद्ध ने जिस वर्णव्यवस्था के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के लिए क्रान्ति की थी, मनु ने उसी समानता को समूल नष्ट करने और उसके स्थान पर वर्णव्यवस्था का शासन स्थापित करने की प्रतिक्रांति (काउंटर रिवोल्यूशन) की थी। क्रांति के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ही प्रतिक्रांति कहते हैं।

(ii) वर्तमान सन्दर्भ में आरएसएस और भाजपा जिस तरह के प्रचार-प्रसार कर रही है। गाय और गोबर का महिमा मंडन, हिन्दूराष्ट्र की अवधारणा, भगवा को बढ़ावा आदि। क्या ये संविधान की जगह मनुविधान की वापसी के संकेत हैं?

उत्तर—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (यानी आरएसएस) का जन्म हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ही हुआ है। और वह अपने जन्म से ही इस दिशा में सक्रिय है। भारत के कम्युनिस्ट और अम्बेडकरवादी भी समाजवाद कायम करने में उतने सक्रिय नहीं हैं, जितने आरएसएस और भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्रिय हैं। गाय और गोबर केवल दलित-पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कायस्थ के वर्चस्व को कायम करने का भी एजेंडा है। चूंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए वह हिंदूराष्ट्र के मार्ग में बाधक है। हालाँकि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संविधान के अंतर्गत संभव नहीं है, पर वे इसे राज्य-आतंकवाद (स्टेट टेरेरिज्म) के बल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंजाम देते हैं। जब-जब वे सत्ता में आते हैं, वे अपनी मुहिम में कामयाब होते हैं। जहाँ तक संविधान की जगह मनुवाद को कायम करने की वापसी के संकेत की बात है, तो यह गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों न्यायपालिका के भी अनेक फैसले हिंदूराष्ट्र के पक्ष में आए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि न्यायपालिका में बैठे द्विज तत्व भी हिंदूराष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अगर दलित-पिछड़ी जातियां जागरूक नहीं हुईं, और वे इसी तरह भाजपा को समर्थन देती रहीं, तो हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा दुर्दशा उन्हीं की होगी, क्योंकि हिंदूराष्ट्र में उन्हीं को वर्णव्यवस्था के अनुसार अशिक्षित और गरीब बनाकर रखा जायेगा।

प्रश्न-2 (i) आप दलित साहित्य के आधार स्तंभों में से एक हैं। अस्सी-नब्बे के दशक में जो साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय दलित साहित्य के समक्ष क्या चुनौतियां थीं और आज 2022 में दलित साहित्य के समक्ष आप क्या चुनौतियां देखते हैं?

उत्तर—आज दलित साहित्य के समक्ष उतनी चुनौतियाँ नहीं हैं, जितनी हमारे समय में थीं। हमारा तो ज्यादातर समय और ऊर्जा दलित साहित्य के विरोधियों से संघर्ष करने में ही खर्च हुई। केवल दक्षिणपंथी ही नहीं, बल्कि कुछ वामपंथी भी, हालाँकि सारे नहीं, दलित साहित्य के विरोधी थे। वे भीतर से आज भी विरोधी हैं, पर अब दलित साहित्यकार उनके विरोध की परवाह नहीं करते। उनका बहुत ही भोंडा और हास्यास्पद तर्क पहले यह होता था कि “जब दलितों की बात हम कर ही रहे हैं, तो फिर अलग से दलित साहित्य की क्या जरूरत है? वर्णव्यवस्था के पक्ष में भी ब्राह्मणों के प्राय: ऐसे ही कुर्तक थे, जैसे, शूद्रों को पढ़ने-लिखने की क्या जरूरत है, जब उनकी सहायता के लिए ब्राह्मण मौजूद है, या शूद्र को हथियार रखने की क्या जरूरत है, जब क्षत्री उसकी सहायता के लिए मौजूद है, या शूद्र को धन रखने की क्या जरूरत है, जब उसकी सहायता के लिए वैश्य धन रखता है? लेकिन सच यह है कि इनमें से किसी ने भी शूद्रों की सहायता के लिए न कलम चलाई, न हथियार उठाए। और न धन खर्च किया। शूद्रों का उत्थान तभी हुआ, जब उन्होंने स्वयं शिक्षा ग्रहण की, हथियार रखे और धनार्जन किया। इसी प्रकार दक्षिण पंथियों और वाम पंथियों दोनों ने ही दलितों के दुखों को अनुभव नहीं किया। जब अनुभव ही नहीं किया, तो वे लिखते भी क्या? इसलिए दलित समाज के दुख तभी साहित्य में आए, जब स्वयं दलित लेखकों ने कलम उठाई।

दलित साहित्य को स्थापित करने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए अखबार निकाले गए, मंच बनाए गए, संगठन बनाए गए और विरोधियों को तार्किक जवाब दिए गए। कुछ जन-संस्कृति मंच जैसे कुछ वामपंथी संगठन हमारे समर्थन में आए। हमने उनके मंचों से भी दलित साहित्य का पक्ष रखा। परिणामत: 1990 के दशक में ही कुछ राष्ट्रीय अख़बारों और पत्रिकाओं ने दलित विमर्श को छापना आरम्भ किया। दलित साहित्य और विमर्श को स्थापित करने में ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, श्योराजसिंह बेचैन, और मैं सब टीम-भावना से एकजुट होकर योजना बनाकर काम करते थे।

आपने 2022 में चुनौतियों की बात पूछी है, तो मैं कहूँगा कि यह चुनौती अब ज्यादा बड़ी है। हालाँकि स्थापना का संघर्ष अब नहीं है, परन्तु विकास और दिशा की चुनौती अभी भी है। दलित साहित्य आज प्रगति पर है, इसमें संदेह नहीं। कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध, आलोचना आदि कई विधाओं में दलित साहित्य आज विकास कर रहा है, लेकिन अधिकांश की दिशा स्पष्ट नहीं है, उसमें एक भटकाव दिखाई दे रहा है। नए दलित लेखकों में इतिहास और परम्परा का बोध है। परिणामस्वरूप, कुछ गैर-दलित, विशेष रूप से ब्राह्मण लेखक दलितों पर लिखकर दलित लेखकों के बीच समादृत हो रहे हैं। समादृत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि दलित साहित्य कोई भी लिख सकता है, पर वे नेतृत्व भी कर रहे हैं, यह दुखद है। यह हमारे इतिहास और परम्परा के विरुद्ध है। कबीर और रैदास साहेब ने ब्राह्मण का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, और बाबासाहेब डा. आंबेडकर ने भी दलित आन्दोलन का नेतृत्व किसी गैर-दलित को नहीं दिया था। हमें इस परम्परा को नहीं तोड़ना है। यह हमारे सौंदर्यशास्त्र की परम्परा है, किसी गैर-दलित का नेतृत्व अगर हम स्वीकार करेंगे, तो वह हमारी सौंदर्य-चेतना को बदल सकता है। यह एक बड़ी चुनौती है, दलित साहित्य के सामने। सवाल यह भी है कि यह चुनौती कैसे पैदा हुई? मुझे इसके पीछे अध्ययन की समस्या लगती है। आज के अधिकांश नए दलित लेखक इतिहास और परम्परा को पढ़कर नहीं आए हैं, उन्होंने डा. आंबेडकर को भी ठीक से नहीं पढ़ा है, वे अगर डा. आंबेडकर की ही सारी रचनाओं को पढ़ लें, तो मुझे विश्वास है कि वे एक नई चेतना और ऊर्जा से भर जायेंगे। कोई चुनौती फिर पेश नहीं आएगी। कोई नेतृत्व उसे भटका नहीं सकेगा।

(ii) क्या आप दलित साहित्य और अम्बेडकरवादी साहित्य को एक ही मानते हैं या कुछ अलग?

उत्तर—यह देखने में एक लगता है, पर, दोनों एक है नहीं। अलग-अलग हैं। आंबेडकरवादी साहित्य की अवधारणा डा. तेज सिंह ने दी थी। वह मार्क्सवादी साहित्य से प्रभावित थे, और उसकी प्रतिक्रिया में आंबेडकरवादी साहित्य रखना चाहते थे। मैं उनकी इस अवधारणा से असहमत था। इस पर मेरा एक लेख भी छपा है। दरअसल जब हम आंबेडकरवादी साहित्य कहते हैं, तो हम दलित साहित्य का दायरा सीमित कर देते हैं और आंबेडकर से पहले और बाद की दलित चिंतन-धारा से कट जाते हैं। दलित साहित्य का उद्भव या जन्म न तो डा. आंबेडकर से शुरू हुआ है, और न डा. आंबेडकर पर खत्म होता है। इसकी सुदीर्घ परम्परा है, जिसमें पूरी अवैदिक धारा समाहित है। कबीर और रैदास साहेब ही नहीं, बल्कि उनसे भी पहले के समतामूलक समाज के स्वप्नदर्शी, शिल्पकार और दार्शनिक इसके आधार-स्तम्भ हैं, यह परम्परा डा. आंबेडकर के आन्दोलन और चिंतन से चेतनशील और ऊर्जावान हुई है और आगे भी यह वर्णव्यवस्था के समूल-नाश में सभी भावी दलित-बहुजन नायकों से प्रेरणा लेती रहेगी।

प्रश्न-3 ऐसा माना जाता है कि हिंदी दलित साहित्य में दलित स्त्री विमर्श का अभाव होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर—असल में यह दलित शिक्षा से जुड़ा प्रश्न है। आज़ादी के पचास साल गुजर जाने के बाद भी दलित जातियों में अशिक्षा भयानक स्तर पर थी। गांवों में तो स्थिति और भी बदतर थी। शहरों में यह हाल था कि पूरी-पूरी बस्तियों में गिनती के एक-दो परिवार ही अपने बच्चों को पढ़ाने का साहस कर पाते थे, वो भी लड़कों को, लड़कियों को फिर भी नहीं पढ़ाते थे। लड़के पहले पढ़े और लड़कियां बहुत बाद में। इसे गरीबी कह लीजिए, या पुरुषवादी सोच कह लीजिए या कुछ भी, पर सच यही है कि शिक्षा का प्रसार पुरुषों में पहले हुआ, इसलिए साहित्य में भी दलित पुरुष ही पहले आए। स्त्रियां बाद में आईं। लेकिन फिर भी यह आरोप पूरी तरह सच नहीं है कि हिंदी दलित साहित्य में स्त्री-विमर्श का अभाव है। अनेक दलित कहानियों में स्त्री-विमर्श मौजूद है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘अम्मा’, जयप्रकाश कर्दम की ‘सांग’, कुसुम वियोगी की ‘और वह पढ़ गई’ स्त्री-विमर्श की ही कहानियां हैं। अजय नावरिया ने तो स्त्री-विमर्श की कई कहानियां लिखी हैं। हालाँकि यह स्त्री-विमर्श उस स्तर का नहीं है, जो दलित लेखिकाओं के स्वयं के लेखन में उभरा है, पर हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ एकदम अभाव है। अवश्य ही पुरुष और स्त्री-चेतना की दृष्टियाँ समान नहीं हो सकतीं। सहानुभूति और स्वानुभूति का अंतर रहेगा ही। पुरुष के लेखन में सहानुभूति ही आएगी, स्वानुभूति तो स्त्री-लेखन में आएगी।

इसमें संदेह नहीं कि सुशीला टाकभौरे, रजनी तिलक, रजतरानी मीनू, हेमलता महीश्वर, अनीता भारती, रजनी दिसोदिया, कौशल पवार, नीलम, पूनम तुषामड़, राधा वाल्मीकि, जैसी स्त्री-चेतना की सशक्त लेखिकाएं दलित साहित्य को समृद्ध कर रही हैं।

प्रश्न-4 (i) आप हिंदी दलित साहित्य को हिंदी साहित्य की ही एक धारा मानते हैं या हिंदी साहित्य के समानांतर दलित साहित्य को साहित्य की एक अलग विधा मानते हैं?

उत्तर—अभी तो दलित साहित्य हिंदी साहित्य के सामानांतर ही चल रहा है। लेकिन वह मुख्यधारा का साहित्य बनने की प्रक्रिया में भी है। वर्तमान हिंदी साहित्य ब्राह्मणवादी है, जबकि दलित साहित्य मौलिक समाजवादी विचारधारा का साहित्य है। हिंदी की अधिकांश पत्रिकाएँ ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में हैं, जो दलित साहित्य को नहीं छापते। लेकिन दलित साहित्य के विरोध में लिखा हुआ छाप देते हैं। कुछ पत्रिकाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें दलित-विशेषज्ञ के रूप में ब्राह्मणों को छापा जाता है। यह सब प्रतिक्रांति का लेखन है, जो दलित साहित्य को मुख्यधारा में प्रतिष्ठित होने से रोकता है। इस खेल को समझना होगा। इसे बाबासाहेब ने अपने ‘क्रांति और प्रतिक्रांति’ शीर्षक लेख में विस्तार से समझाया है। भारत में क्रांति की रफ़्तार धीमी होती है, किन्तु प्रतिक्रांति की रफ्तार बहुत तेज होती है, क्योंकि उनके हाथों में सत्ता होती है, सारे संसाधनों और पूंजी की ताकत होती है, जबकि क्रांति करने वाले साधनहीन होते हैं, वे चंदा करके पत्रिकाएं निकालते हैं, जो एकाध साल चलने के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद हो जाती हैं। प्रतिक्रांति की धारा के लोग अक्सर ब्राह्मण होते हैं और प्रगतिशील या दलित होने का मुखौटा लगाए रहते हैं। वे हमारे ही बीच घुसपैठ करते हैं, और हमारी नादानी के कारण हमसे ही सम्मानित होते रहते हैं। जिस दिन दलित लेखक ब्राह्मणों की इस प्रतिक्रांति को समझ जायेंगे, उसी दिन से दलित साहित्य मुख्यधारा का साहित्य बनने लगेगा।

(ii) मौजूदा दौर में क्या हिंदी दलित साहित्य को हिंदी साहित्यकारों ने समान महत्व दिया है या दलित साहित्य और साहित्यकारों के साथ भी जाति व्यवस्था की तर्ज पर भेदभाव किया जाता है?

उत्तर—मैं एक उदाहरण देता हूँ। जयप्रकाश कर्दम ने अपने उपन्यास ‘छप्पर’ का विमोचन नामवर सिंह से करवाया था। पर नामवर सिंह की एक भी टिप्पणी ‘छप्पर’ पर नहीं है। डा. तुलसी राम ठाकुर नामवर सिंह के पैर छूते थे, पर आप नामवर सिंह का कोई लेख तुलसी राम के कृतित्व पर दिखा सकते हैं? जब ‘मुर्दहिया’ पर आयोजित कार्यक्रम में नामवर सिंह को बोलने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में एक बार भी तुलसीराम का नाम नहीं लिया। ‘लेखक की कृति...लेखक की कृति’ कहते रहे। यह उस सवर्ण साहित्यकार का व्यवहार है, जिनके तुलसी राम जी पैर छूते थे।

एक और उदाहरण देता हूँ। मैं ‘जन संस्कृति मंच’ की राष्ट्रीय कारिणी में था, उसी में रामजी राय भी थे, जिनको मुझे जोड़ने का श्रेय जाता है। उसमें मैनेजर पाण्डेय भी थे, जो अध्यक्ष भी चुने गए थे। तब तक मेरी कई किताबें आ चुकी थीं। लेकिन ‘जन संस्कृति मंच’ के किसी भी सवर्ण लेखक ने, न रामजी राय ने, और न मैनेजर पाण्डेय ने, मेरी किसी किताब पर कोई चर्चा कभी नहीं की। और जब मैंने ‘जन संस्कृति मंच’ के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया, तो किसी भी अध्यक्ष या सवर्ण सदस्य ने हमारे न जाने की वजह को जानने की कभी कोशिश नहीं की।

असल में हम जिस जातिवाद से लड़ रहे हैं, और जिसे खत्म करना चाहते हैं, वह अधिकांश सवर्ण साहित्यकारों में जड़ जमाए बैठा हुआ है। वे एक सीमा तक ही दलित की बात करते हैं, एक सीमा तक ही कबीर और आंबेडकर का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तव में वे तुलसीदास और गाँधी के ही समर्थक हैं। वे नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था मिटे, क्योंकि उनके प्राण उसी में बसते हैं। उसी के कारण वे उच्च बने हुए हैं, और उसी के कारण हम उनकी नजरों में नीच हैं। फिर वे दलित को सम्मान कैसे दे सकते हैं?

प्रश्न-5 ऐसा माना जाता है कि दलित समाज की उप-जातियों में एकता नहीं है। दलितों में भी उच्च-निम्न क्रम वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है। एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का भाव है। सूरजपाल चौहान जैसे लेखक इस पर लिखते रहे हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने भी ऐसी ही एक कहानी “शवयात्रा” लिखी थी, जिस पर तत्कालीन समय में काफी विवाद भी हुआ था। दलित एकता पर आपकी राय?

उत्तर—यह सच है कि दलित समाज की उपजातियों में एकता नहीं हैं, उनके बीच ऊँचनीच की ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है, लेकिन यह कहते हुए हम भूल जाते हैं कि दलित समाज उसी हिंदू समाज से निकला है, जो जातिव्यवस्था पर खड़ा है। एक बात यहाँ और भी गौरतलब है, और वह यह कि जातियां केवल दलित समाज में ही हैं, द्विज समाज में जातियां नहीं हैं, वहाँ वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य समाजों में कुल और गोत्र हैं, और उनमें समान गोत्र और समान कुल में विवाह नहीं होता है। वहाँ शुक्ल, मिश्र, पाण्डेय, शर्मा आदि आपस में विवाह करते हैं, इसलिए वे एक वर्ग बनकर रहते हैं, इसकी तरह क्षत्री और वैश्य भी अपने से भिन्न गोत्र में विवाह करते हैं और वर्ग के रूप में रहते हैं। किन्तु दलित एक वर्ग नहीं है, वह हजारों जातियों का समूह है, जो अपनी-अपनी जातियों में ही विवाह करते हैं, इसलिए उनमें एक दलित वर्ग का निर्माण नहीं हो पाया। बाबासाहेब ने अछूत जातियों को दलित वर्ग के रूप में संबोधित किया है, बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे भी उनका मकसद दलितों को एक अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग में बदलने का था। पर यह हो नहीं पाया। दलित जातियों में न तो शिक्षा है, न इतिहास और संस्कृति के स्तर पर कोई नवजागरण उनमें हुआ है, कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस की ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति ने भी उनको अलग-थलग रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उनमें उस दलित-चेतना का विकास नहीं हो पाया, जो उनको एकसूत्र में बाँध सकती।

हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटवों और वाल्मीकियों की बस्तियां पास-पास हैं, मैंने कभी उनके बीच संघर्ष नहीं देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक समुदाय में कोई गमी हुई हो, और दूसरे समुदाय ने मदद करने से इनकार कर दिया हो। मेरे अपने शहर में तो दलित आन्दोलन का संचालन जाटवों और वाल्मीकियों ने मिलकर चलाया है। यहाँ की एकता यह थी कि एक गैर-दलित लेखक की मेहतर औरतों पर एक बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक कहानी एक पत्रिका में छपी, तो उस लेखक और पत्रिका के खिलाफ एफआईआर लिखवाने और लेखक को गिरफ्तार कराने का काम जाटवों ने ही किया था।

दलित समाज की उपजातियों में सामाजिक एकता तभी आएगी, जब उनमें शिक्षा आयेगी। जैसे-जैसे उनमें शिक्षा का विस्तार होता जायेगा, एकता की कमी दूर होती जायेगी। दलितों के एक न होने के लिए ब्राह्मण-राजनीति भी काफी हद तक जिम्मेदार है। उसने दलित और महादलित का खेल खेलकर आरक्षण पर महाझूठ फैलाकर कि वाल्मीकियों का हिस्सा जाटव खा रहा है, उन्हें एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया है। इस खेल को समझना होगा। ब्राह्मण-राजनीति महादलितों को शिक्षित नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें अशिक्षित बनाकर अपने हित में इस्तेमाल कर रही है। उन्हें डा. आंबेडकर से अलग करके गाँधी और हिंदुत्व से जोड़कर रखा जा रहा है। अगर वाल्मीकि जातियां आंबेडकर से जुड़ेंगी, तो उनमें दलित-चेतना का विकास होगा। हिंदुत्व से जुड़े रहकर उनमें दलित चेतना नहीं आएगी। इसलिए दलित बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके बीच तेजी से आंबेडकर-वैचारिकी को ले जाने की जरूरत है।

प्रश्न-6 दलित पढ़-लिख कर, आरक्षण का सहारा लेकर, अच्छे पदों पर पहुँच जाए या व्यवसायी बनकर आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए तो क्या उनकी आर्थिक समृद्धि जातिगत भेदभाव मिटाने में कोई भूमिका निभाएगी? आपका क्या विचार है?

उत्तर—राष्ट्रपति और उप-प्रधानमंत्री से भी बड़ा क्या पद होगा? इन पदों पर आसीन दलितों को भी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति कोविंद का मामला तो अभी हाल का ही है, जिन्हें एक मंदिर में गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। बाबू जगजीवन राम ने बनारस में सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसे बाद में गंगा जल से धुलवाया गया। जातिगत भेदभाव का सवाल व्यक्ति के पढ़ाई-लिखाई, धन और पद से नहीं जुड़ा है, बल्कि जाति से जुड़ा है। किसी गरीब सवर्ण का अपमान क्यों नहीं होता? अपमान दलितों का ही होता है, और इसमें उनकी शिक्षा, समृद्धि और उनका बड़ा पद भी कोई मायने नहीं रखता।

अगर शिक्षा और आर्थिक समृद्धि जातिगत भेदभाव मिटाने में कारगर भूमिका निभाती, तो जरा सोचिए, सबसे ज्यादा शिक्षा और आर्थिक समृद्धि तो सवर्णों में ही है, उनके अंदर से क्या उच्चता का अहंकार समाप्त हुआ? क्या उनमें मानवता आई?

प्रश्न-7 (i) आपके लेखन के शुरुआती दौर में ज्यादातर दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं ? उसी के आधार पर दलित साहित्य को पहचान भी मिली। आपके मन में आत्मकथा लिखने का ख्याल नहीं आया?

उत्तर—आत्मकथा लिखने का सिलसिला एक भेड़चाल में शुरू हुआ। वाल्मीकि जी मराठी साहित्य के प्रभाव में ज्यादा थे, आत्मकथा लिखने की प्रेरणा उन्हें मराठी दलित लेखकों से ही मिली। नैमिशराय जी भी मराठी के प्रभाव में थे, सो उनमें भी आत्मकथा के जरिए ही जल्दी पापुलर होने की भावना आई। इन्हीं दो दलित लेखकों की आत्मकथाएँ एक साथ थोड़ी आगे-पीछे आईं। इसके बाद तो हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा-लेखन का एक सैलाब ही आ गया। सफलता का यह एक पैमाना ही बन गया। मैं आत्मकथा-लेखन के विरोध में नहीं हूँ, पर ‘गाना आए या न आए’ की तर्ज पर गाना नहीं चाहिए, और लिखना आए या न आए, की तर्ज पर लिखना भी नहीं चाहिए। बहुत कम आत्मकथाएँ ऐसी हैं, जो भाषा-शैली और इतिहास की दृष्टि से प्रभावशाली बन पाई हैं, अशिकांश में तो ‘सूत न कपास लिहाफ में लट्ठमलट्ठा’ है।

मैंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, क्योंकि आत्मकथा लिखने वाले लेखक बहुत हैं, पर जो काम मैं कर रहा हूँ, उसे करने वाला कोई नहीं था। कविता-कहानी लिखने वालों की आज भी भरमार है, पर मैंने इतिहास और आलोचना में काम करने का मार्ग चुना, क्योंकि यह काम हो नहीं रहा था, और दलित साहित्य में इसकी ज्यादा जरूरत थी। हालाँकि हाथ मैंने कहानी में भी अजमाया है, शौकिया तौर पर। कविताएँ भी लिखी हैं, और दो सौ के करीब मैं रागनियाँ भी लिख चुका हूँ। जहां तक आत्मकथा का प्रश्न है, मैंने कुछ साल पहले अपनी बस्ती की कहानी लिखी थी, जो “कैथ का पेड़” नाम से आठ किस्तों में ‘कथाक्रम’ में छपी थी। इसमें मैंने उस बस्ती के बारे में विस्तार से लिखा है, जिसमें मैं पैदा हुआ था, पला-बढ़ा था। इसमें बस्ती की उन तमाम जातियों, समुदायों और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। यह बस्ती किस तरह उजड़ी, किस तरह लोगों ने पलायन किया, किस तरह यहाँ का जूता-उद्योग ठप्प हुआ, यह सब मैंने ‘कैथ का पेड़’ में लिखा है। चूँकि यह बस्ती मेरे जन्म और विकास से सम्बन्धित है, इसलिए इसमें मैं भी मौजूद हूँ। लेकिन मैं इसे अपनी आत्मकथा नहीं कहूँगा। एक बस्ती का वृतांत ही कहूँगा। यह उसी तरह की कृति है, जैसी राहुल सांकृत्यायन ने अपने गांव पर “कनैला की कथा” लिखी थी।

(ii) आजकल जो युवा दलित साहित्य लिख रहे हैं – उनके लेखन पर आपकी टिप्पणी? आप दलित साहित्य का कैसा भविष्य देख रहे हैं?

उत्तर—सभी को खरीदकर पढ़ना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वे लिखते हैं, उसको जरूर पढ़ता हूँ। उन पर टिप्पणी करना मैं यहाँ उचित नहीं समझता, क्योंकि उनमें काफी-कुछ ऐसा लिखते हैं, जो मेरी समझ से परे है। वे आन्दोलन से जुड़े हुए लेखक नजर नहीं आते। लेकिन जो आन्दोलन से जुड़े लेखक हैं, उनका जवाब नहीं। वे काफी विचारोत्तेजक और गम्भीर लेखन कर रहे हैं। दलित साहित्य में एक नया नाम मोहन मुक्त का उभरकर आया है। अभी तक पहाड़ी परिवेश से कोई दलित लेखक नहीं आया था। मोहन मुक्त ने इस कमी को पूरा कर दिया है। दलित चेतना की पहाड़ी अनुभूतियाँ पहली बार साहित्य में आ रही हैं। ऐसे सशक्त लेखक ही दलित साहित्य का सुंदर भविष्य बनाएंगे।

(3) आजकल आप क्या लिख रहे हैं? पाठकों से कुछ साझा करें?

उत्तर—लेखक हूँ तो लिखता तो रहता ही हूँ। फ़िलहाल दलित कहानी पर काम कर रहा हूँ। एक मुकम्मल किताब कहानी पर आएगी।

(साक्षात्कार कर्ता राज वाल्मीकि सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।