STAR प्रोजेक्ट से किसका भला? सरकारी शिक्षा का तो कतई नहीं

गत 25 जून को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की बैठक में भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (Strengthening Teaching-Learning And Results for States : STAR) नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। हालाँकि भारत में इस कार्यक्रम का अनावरण सितंबर 2018 में ही हो गया था और इसके ऋण के लिए विश्व बैंक की मंज़ूरी की प्रतीक्षा की जा रही थी। इस कार्यक्रम में दो स्तर पर काम होगा। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र शिक्षा के माध्यम से काम किया जायेगा और राज्यों में इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के सीखने की मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर बनाने; कक्षा में पठन पाठन की प्रक्रिया को सुधारने, remedial शिक्षण को मजबूत करने, शिक्षा के शासन और विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने में मदद की जाएगी।

इस योजना का ज्यादा काम राज्यों के स्तर पर होगा जिसमे चिह्नित राज्यों में कुछ चुने हुए क्षेत्रो में बदलाव किया जायेगा और नवाचार को अपनाया जायेगा। सार रूप से इस कार्यक्रम के जो मुख्य लक्ष्य बताये गए है उनमें से प्रमुख है बचपन की शिक्षा, अध्यापकों और विद्यालयों में नेतृत्व विकास, आधारभूत ढांचे का विकास।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में प्रदर्शन के आधार पर परियोजना के लिए छह राज्यों का चयन किया गया है। इस राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश, केरल और राजस्थान जो उच्च प्रदर्शन वाले राज्य हैं उन्हें प्रकाशस्तंभ (लाइटहाउस) राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा को सीखने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।

कार्यक्रम की लागत

इस परियोजना की कुल लागत 335 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक है। गौरतलब है कि परियोजना की लागत का 85 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है और शेष 15% विश्व बैंक का ऋण है। भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय इसके लिए 179 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च करेगा, 106 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च 6 राज्यों की सरकारों के द्वारा वहन किया जायेगा और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) 14.5 वर्षों की अवधि के लिए केवल 50 करोड़ डॉलर का ऋण दे रहा है।

हालाँकि यह भी देश की जनता का ही पैसा है क्योंकि हमें इसे वापस करना होगा।

प्रश्न यह भी है कि हमें 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण की क्या आवश्यकता थी।

2004 में हमारी संसद ने चर्चा की थी कि हम शिक्षा क्षेत्र के लिए किसी भी तरह का बाहरी ऋण नहीं लेंगे। हमने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा उपकर का प्रावधान किया था। 2019 की CAG की रिपोर्ट के अनुसार कुल एकत्रित शिक्षा उपकर का 41 प्रतिशत हिस्सा हम खर्च नहीं कर पाए है। फिर क्या जरूरत थी इस ऋण की और उसकी आड़ में हमारे शिक्षा व्यवस्था में जन विरोधी बदलाव करने की।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बोलबाला

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019) के प्रस्तावित मसौदे का हवाला देकर कहा गया है कि भारत प्रत्येक राज्य में एक नया राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (एसएसआरए) बनाने जा रही है, जो सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक समान नियामक ढांचा विकसित करेगा। यह समान ढाँचा सार्वजनिक और निजी स्कूलों को समान मानदंडों, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित करने की अनुमति देगा। यह कार्यक्रम (STARS) उपरोक्त प्रक्रिया को मजबूती से लागू करने के लिए गैर सरकारी घटकों (Non state actors) के साथ साझेदारी के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का विकास करेगा। साथ ही ऐसी साझेदारियों के लिए स्कूलों के चुनाव के लिए दिशा निर्देशों जारी करेगा, एनजीओ की पहचान और चयन कि प्रक्रिया को भी विकसित किया जायेगा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का काम है सरकारी स्कूलों और निजी निकायों के बीच ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनश्चित करना।

हालाँकि PPP मॉडल के हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं परन्तु सरकार इनसे सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। वर्ष 2005 में शुरू किया गया राजस्थान शिक्षा पहल (आरईआई) शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकसित करने के एक मॉडल के रूप में देखा जाता रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्लोबल ई-स्कूल और कम्युनिटी इनिशिएटिव द्वारा राजस्थान शिक्षा पहल की समीक्षा में कहा गया कि यह परियोजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही। इसी प्रकार, वांछित परिणाम न दे पाने के कारण सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित मुंबई महानगर पालिका द्वारा कार्यान्वित स्कूल उत्कृष्टता कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है । शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल असफल है और केवल निजी निकायों को सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से फायदा पहुँचाने का औजार है ।

जनता का पैसा निजी फायदे के लिए !

ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी कार्यक्रम में लागत की कुल राशि का 20 प्रतिशत गैर सरकारी घटकों के लिए सुरक्षित रखा गया हो। मतलब लगभग साठ करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक निजी स्कूलों,निजी सेवा प्रदाताओं,गैर-सरकारी संगठनों और प्रबंधन विभाग के मालिकों के पास जाने की उम्मीद है। यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में निजी हाथों में सार्वजनिक धन के हस्तांतरण के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। यह सीधे सरकारी धन निजी क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया है। इस (STAR) कार्यक्रम से सरकारी शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी तो गारंटी नहीं परन्तु निजी क्षेत्र को यह और मज़बूत करेगा व निजी सेवा प्रदाताओं के रूप में सार्वजानिक धन पर पलने वाले नए परजीवी पैदा करेगा जो सार्वजानिक क्षेत्र को अंदर से खोखला कर देंगे ।

शिक्षा के मूल्यांकन और निगरानी पर जोर न कि प्रक्रिया पर

इस कार्यक्रम का अत्याधिक जोर मूल्यांकन पर है न कि प्रक्रिया सुधारने पर। ऐसा लगता है कि प्रत्येक समस्या का हल केवल ग्रेडिंग और मूल्यांकन ही है। यह समझना मुश्किल है कि संसाधनों के आभाव में मूल्यांकन में राज्य अपनी स्थिति में सुधार कैसे करेंगे। इस कार्यक्रम में मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय केंद्र को मज़बूत करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन एजेंसियों की मदद से एक मूल्यांकन सेल का निर्माण किया जायेगा। अब जबकि भारत में पहले से ही मूल्यांकन और निगरानी का एक बड़ा ढांचा (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (SLAS)) है जो हमारे स्कूलों में छात्रों में सिखने की क्षमता और अन्य सुविधाओं के विस्तार की निगरानी करता है तो अतिरिक्त ढांचे की क्या आवश्यकता है?

निजीकरण की धारणा सर्वोपरि

भारत में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की दिक्कतों का इलाज निजीकरण ही मान लिया गया है जबकि देश को जरूरत है सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने की ताकि समाज में समान शिक्षा मिल सके और समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न होना पड़े। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के अलावा सरकारी स्कूलों के प्रबंधन और प्रशिक्षण में भी निजी सेवा प्रदाताओं कि सहायता ली जाएगी। निजी प्रदाता स्कूलों के नेटवर्क के साथ काम करेंगे और स्कूल संचालन और प्रबंधन का काम अपने हाथो में ले लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाएगी और स्कूलों में नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए और कुछ सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के के नाम पर निजी संचालको को लगाया जायेगा।

वंचित समुदाय के छात्रों की अनदेखी

इस पूरे कार्यक्रम में वंचित समुदायों (दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और छात्राओं) के बच्चो के लिए कोई विशेष प्रावधान नज़र नहीं आते है। उल्टा निजीकरण को बढ़ावा देने से इन छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निजी क्षेत्र को ही एक समाधान के रूप में देखा जाता है लेकिन देश के निजी स्कूलों का रिकॉर्ड के बहिष्करण (Exclusion) से भरा हुआ है। 2014 में यूनाइटेड किंगडम स्थित संगठनों के एक समूह ने विकासशील देशों में शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव पर साहित्य की व्यापक समीक्षा जारी की थी। अध्ययन में सामने आया कि "निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम संभावना है।" हालाँकि हमें इस बात को समझने के लिए किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि इन परियोजना वाले छह राज्यों में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों के 52 प्रतिशत से अधिक कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के 1-12 कक्षा तक पढ़ने वाले कुल बच्चों में से 78% बच्चे और 1-12 कक्षा में पढ़ने वाली कुल लड़कियों में से 64% लड़कियां सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। निजीकरण के बढ़ने पर यह छात्र शिक्षा के दायरे से बाहर हो जायेंगे और विकास की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाएंगे ।

शिक्षा में नवउदारवादी एजेंडा का अगला चरण: भारत में ऐसे ही प्रोजेक्ट के जरिये सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के दखल के लिए काफी समय से जमीन तैयार की जा रही थी। प्रथम की रिपोर्ट्स लगातार हमें बता रही थी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने का स्तर अच्छा नहीं है। प्रत्येक वर्ष चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे जा रहे थे। हर बार स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा था। ऐसी ही तस्वीर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (SLAS) के जरिये भी पेश की जा रही थी। इस सबके बावजूद सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए और निष्कर्ष निकाले गए कि इसको ठीक करना केवल सरकारी संस्थानों के सामर्थ्य की बात नहीं है इसलिए निजी संस्थानों के लिए रास्ता साफ़ किया गया।

यह (STAR) कार्यक्रम दरअसल पिछले दरवाजे से नवउदारवादी नीतियों को हमारी स्कूली शिक्षा पर थोपने का प्रयास है। देश शिक्षा क्षेत्र में ठोस नीति अपनाने के लिए नई शिक्षा नीति पर काम कर रहा है जिस पर चर्चा करना और उसे पास करने का अधिकार हमारे संसद के पास है। परन्तु सरकार जानबूझ कर NEP पर चर्चा से बच रही है क्योंकि इसके कई प्रावधान ख़ारिज कर दिए जायेंगे। इसलिए सरकार अलग अलग तरीके से उन्हीं प्रावधानो को बिना किसी चर्चा के लागू करने का प्रयास करती है।

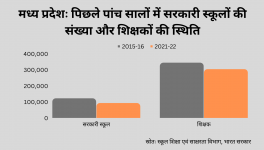

यह कार्यक्रम इस तरफ एक बड़ा कदम है जब सीधे तौर पर हमारी स्कूली शिक्षा की नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किये जा रहे हैं। कहने के लिए यह 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट है परन्तु केंद्र के स्तर पर भी बड़े बदलाव किये जा रहें है जिसकी भनक भी किसी को नहीं है। इन राज्यों में लगभग 15 लाख स्कूलों में 6 से 17 साल की उम्र के बीच कुल 25 करोड़ मिलियन छात्र और 1 करोड़ से अधिक शिक्षक इस कार्यक्रम से प्रभावित होंगे जो छात्रों का एक बड़ा हिस्सा है। हमें इसे महज एक छोटे प्रोजेक्ट या किसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी स्कूलों शिक्षा की नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किये जा रहे हैं। STAR भारतीय स्कूली शिक्षा में विश्व बैंक के दिशा निर्देश में अगले चरण के बदलाव लाने के लक्ष्य से लाया गया है। ज़रूरत है तमाम लोगों को इसके खिलाफ लामबंद होने की ताकि सरकारी शिक्षा को बचाया जा सके।

(लेखक अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन के संयुक्त सचिव हैं। इससे पहले आप स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के महासचिव रह चुके हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।