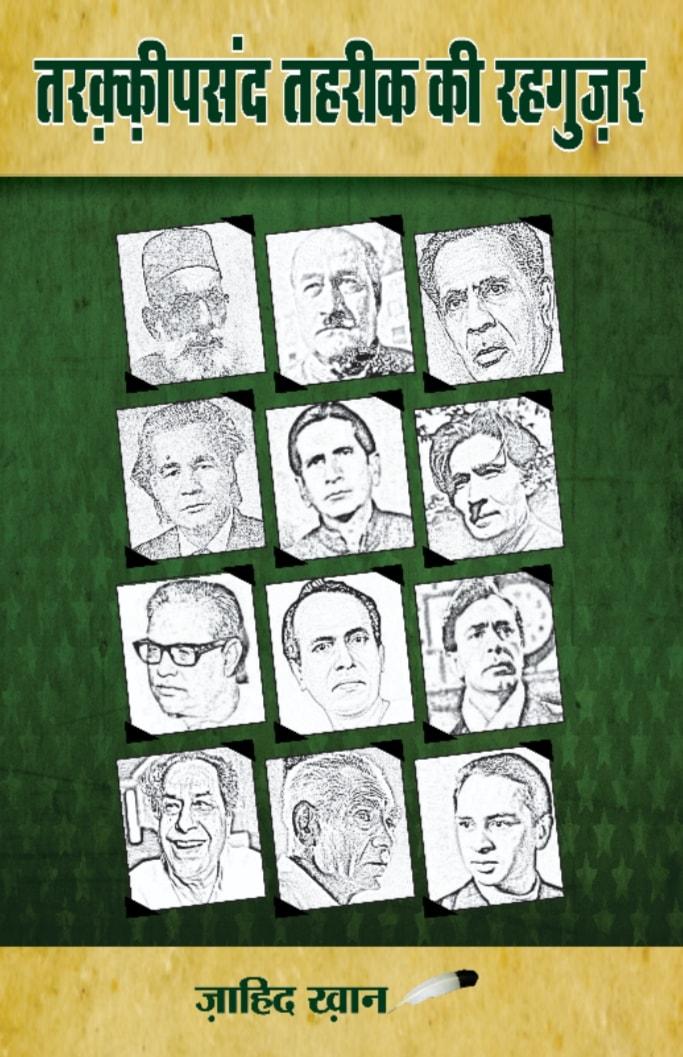

तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र : भारत में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन का दस्तावेज़

''हमारी कसौटी पर वह साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।'' यह कथन है महान कथाकार प्रेमचंद का, जो उन्होंने अप्रैल, 1936 को लखनऊ में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना दिवस के मौके पर बतौर अधिवेशन अध्यक्ष व्यक्त किया था।

समय के एक लंबे अंतराल के बावजूद प्रेमचंद का यह कथन आज भी श्रेष्ठ साहित्य की कसौटी तो है ही, हमें भारत के प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के उन ऐतिहासिक कारणों की ओर भी ले जाता है, जिनमें 'प्रगतिशल लेखक संघ' का गठन हुआ था।

'प्रगतिशील लेखक संघ' के गठन के पीछे के ऐतिहासिक कारणों, वर्ष 1930 से 1935 तक परिवर्तनकारी दौर, उस दौर में भारत के प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन और उस आंदोलन से जुड़े सभी प्रमुख लेखक, कवि और संस्कृति-कर्मियों के बारे में गहराई से पड़ताल करती हुई इसी वर्ष एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, नाम है 'तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र', जो स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर प्रगतिशील मूल्यों की पक्षधरता का एक अच्छा दस्तावेज़ कहा जा सकता है।

'लोकमित्र, दिल्ली' प्रकाशन से छपी पत्रकार ज़ाहिद ख़ान की यह पुस्तक सज्जाद ज़हीर, डॉ. रशीद जहां, प्रेमचंद, कृश्न चंदर, ख़्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुग़ताई, कैफ़ी आज़मी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसी नामी शख़्सियतों को प्रगतिशील चेतना के तारतम्य में सामने लाती है और तीस के दशक से लेकर अब तक प्रगतिशील साहित्य की एक समृद्धशाली परंपरा से हमारा परिचय कराती है।

नई पीढ़ी के लिए अति महत्त्वपूर्ण

यह पुस्तक विशेष तौर पर नई पीढ़ी के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रगतिशील लेखक, कवि और संस्कृति-कर्मियों के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो न सिर्फ़ नये भारत को गढ़ने में आगे रहे, बल्कि जिन्होंने हमारी कला और संस्कृति के मार्ग के अवरोधकों पर लगातार रचनात्मक प्रहार किए और परंपरागत धारा को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बात चाहे अंग्रेज़ी हुकूमत के दमन की हो, या फिर जातीय-धार्मिक कट्टरपंथ से लड़ने की, प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाले इन व्यक्तित्वों ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया।

लेखक ख़ुद यह मानते हैं कि इस पुस्तक में प्रगतिशील चेतना के सभी लेखक, कवि और संस्कृति-कर्मी शामिल किए गए हैं, तो यह दावा करना ग़लत होगा। इसके बावजूद सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं, एक नज़र डालें तो हसरत मोहानी, जोश मलीहाबादी, फ़िराक़ गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री, असरार उल हक 'मजाज़', मुईन अहसन 'जज़्बी', वामिक जौनपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, जां निसार अख़्तर, एहसान दानिश, सैयद मुत्तलबी फ़रीदाबादी, जोय अंसारी, गुलाम रब्बानी ताबां, अहमद नदीम कासमी, मुज्तबा हुसैन, यशपाल, रांगेय राघव, पं. नरेन्द्र शर्मा, डॉ. नामवर सिंह, खगेन्द्र ठाकुर, चंद्रकांत देवताले, डॉ. मुल्कराज आनंद, अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख, बलराज साहनी, शौकत अली, प्रेम धवल और राजेन्द्र रघुवंशी।

ऐसे बना प्रगतिशील लेखक संघ

प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी। जर्मनी में हिटलर तो इटली में मुसोलिनी की तानाशाही से फ़ासिज्म और फ़्रांस की पूंजीपति सरकार के जनविरोधी कामों से साम्राज्यवाद के ख़तरे मंडरा रहे थे। तब जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दिमित्रेव के मुकदमे, फ़्रांस के मज़दूरों की जागृति और ऑस्ट्रिया की असफल मज़दूर क्रांति से नए युग का आगाज़ हुआ।

'प्रगतिशील लेखक संघ' के इतिहास के बारे में ज़ाहिद लिखते हैं कि वर्ष 1933 में प्रसिद्ध फ़्रांसिसी साहित्यकार हेनरी बारबूस की कोशिशों से फ्रांस में लेखक, कलाकारों का फासिज्म के ख़िलाफ़ एक संयुक्त मोर्चा 'वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑफ राइटर्स फ़ॉर दि डिफ़ेंस ऑफ़ कल्चर' बना। जो बाद में 'पॉपुलर फ्रंट' (जन मोर्चा) के रूप में तब्दील हो गया। इसमें मैक्सिम गोर्की, रोम्या रोलां, टॉमस मान, वाल्डो फ्रेंक, मारसल, आंद्रे जीद और आरांगो जैसे विश्व-विख्यात साहित्यकार थे। दुनिया भर में चल रही इन घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रभावित किया। इन भारतीयों में लंदन में आला तालीम ले रहे सज्जाद जाहीर, डॉ. मुल्कराज आनंद, प्रमोद सेन गुप्त, डॉ. मुहम्मद दीन 'तासीर', हीरेन मुखर्जी और डॉ. योति घोष भी थे। जिसका सबब लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी। प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा-पत्र का मसौदा लंदन में ही तैयार हुआ था। (पृष्ठ-14)

जो भारत की आज़ादी का आंदोलन बन गया

वर्ष 1936 में सज्जाद ज़हीर लंदन से भारत लौटे और उन्होंने 'प्रगतिशील लेखक संघ' के पहले अधिवेशन की तैयारियां शुरू कर दीं। 'प्रगतिशील लेखक संघ' के घोषणा-पत्र में उन्होंने भारतीय भाषाओं के सभी प्रमुख लेखकों में विचार विनिमय किया, जिनमें गुजराती भाषा के कन्हैयालाल मुंशी के अलावा फ़िराक़ गोरखपुरी, डॉ. सैयद ऐजाज़ हुसैन, शिवदान सिंह चौहान, पं. अमरनाथ झा, डॉ. ताराचंद, अहमद अली, मुंशी दयानारायन, निगम और महमूदुज्जफ़र सिब्ते हसन शामिल रहे।

ज़ाहिद लिखते हैं कि 'प्रगतिशील लेखक संघ' के पहले अधिवेशन में अहमद अली, फ़िराक़ गोरखपुरी, मौलाना हसरत मोहानी आदि ने विचारोत्तेजक आलेख पढ़े। अधिवेशन में उर्दू के बड़े साहित्यकार तो शामिल हुए ही हिन्दी से भी प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र कुमार, शिवदान सिंह चौहान ने शिरकत की। लेखकों के अलावा समाजवादी लीडर जयप्रकाश नारायण, युसूफ मेहर अली, इंदुलाल याज्ञनिक और कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने भी हिस्सा लिया। सज्जाद ज़हीर इस संगठन के पहले महासचिव रहे। ज़हीर के व्यक्तित्व और दृष्टि-संपन्न परिकल्पना के ही कारण प्रगतिशील आंदोलन आगे चलकर भारत की आज़ादी का आंदोलन बन गया। देश के सारे प्रगतिशील-जनवादी लेखक, कलाकार और संस्कृतिकर्मी इस आंदोलन के इर्द-गिर्द जमा हो गए। 1942 से 1947 तक का दौर, प्रगतिशील आंदोलन का सुनहरा दौर था। यह आंदोलन आहिस्ता-आहिस्ता देश की सारी भाषाओं में फैलता चला गया। हर भाषा में एक नए सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता था। (पृष्ठ-15)

पुस्तक में 'प्रगतिशील लेखक संघ' से जुड़े रहे हसरत मेहानी से लेकर राजेन्द्र रघुवंशी तक कुल 28 नामी लेखकों के जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। साथ ही कृश्न चंदर के उपन्यास 'एक गधा नेफा में' का पुन: पाठ किया गया है। यहां सभी लेखकों के बारे में विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए पुस्तक में दर्ज कुछ लेखकों के बारे में बताई गई कोई एक महत्त्वपूर्ण बात का उल्लेख क्रमानुसार किया जा रहा है:

हसरत मोहानी

जंग-ए-आज़ादी में सबसे अव्वल 'इंकलाब ज़िंदाबाद' का जोशीला नारा बुलंद करना और हिन्दुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की मांग, महज़ ये दो बातें ही मौलाना हसरत मोहानी की बावकार हस्ती को बयां करने के लिए काफी हैं। वरना उनकी शख़्सियत से जुड़े ऐसे अनेक किस्से और हैरतअंगेज कारनामे हैं, जो जंग-ए-आज़ादी के पूरे दौर और फिर आजाद हिन्दोस्तान में उन्हें अज़ीम बनाते हैं। (पृष्ठ-17)

जोश मलीहाबादी

पूंजीवाद से समाज में जो आर्थिक विषमता पैदा होती है, वह जोश मलीहाबादी ने अपने मुल्क में देखी थी। अंग्रेज हुकूमत में किसानों, मेहनतकशों को अपनी मेहनत की असल कीमत नहीं मिलती थी। सरमायेदार और अमीर होते जा रहे थे। ''इन पाप के महलों को गिरा दूंगा मैं एक दिन/ इन नाच के रसियों को नचा दूंगा मैं एक दिन/ मिट जाएंगे इंसान की सूरत के ये हैवान/ भूचाल हूं भूचाल हूं तूफान हूं तूफान।'' (पृष्ठ-24)

जोश मलीहाबादी को अपनी इंकलाबी गजलों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा था।

फ़िराक़ गोरखपुरी

फ़िराक़ के योगदान और उनकी शायरी के बारे में सज्जाद ज़हीर ने अपनी पुस्तक 'रौशनाई: तरक़्क़ीपसंद तहरीक की यादें' में लिखा है- फ़िराक़ तरक़्क़ीपसंद तहरीक के बानियों में से हैं। वह गजल के आंचल को परचम ही नहीं बनाए रहे बल्कि उस पर उन्होंने अपनी सुनहरी रुपहली जज्बात के ऐसे नक्श और बेल-बूटे काढ़ दिए, जिनमें दूर चमकते हुए सितारों की झिलमिलाहट, फूलों की पंखुड़ी की नज़ाकत और कुंआर की चांदनी की ठंडक थी।'' (पृष्ठ-32)

वर्ष 1936 को देश में 'प्रगतिशील लेखक संघ' का गठन होने के बाद फ़िराक़ गोरखपुरी के कलाम में बदलाव आने लगा था। उनके लेखन में साम्यवादी विचारों को जगह मिलने लगी थी।

अली सरदार जाफ़री

मशहूर अफसानानिगार कृश्न चंदर अली सरदार जाफ़री की अजमत को कम्युनिस्ट पार्टी की निशानी हंसिया हथौड़ा के तौर पर देखते थे। वे उनके बारे में यहां तक कहते थे, ''सरदार हमारी तहरीक की शमशीर-ए-बेनियाम हैं। यही नहीं उनका तो यहां तक मानना था, ''सरदार जाफ़री बहस-मुबाहिसे के मैदान के शहसवार हैं।'' (पृष्ठ-38)

अली सरदार जाफ़री ने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य और आंदोलनों के नाम कर दी थी। आज़ादी के आंदोलन से लेकर मज़दूर-कर्मचारियों के धरने-प्रदर्शनों तक में उन्होंने अपनी अीम उपस्थिति दर्ज कराई थी।

असरार-उल-हक़ 'मजाज़'

''फ़िराक़ हूं और न जोश हूं मैं, मजाज़ हूं सरफरोश हूं मैं।''

शेर-ओ-अदब की महफिल में जब भी गजलों-नज्मों का ज़िक्र छिड़ता है, मजाज़ लखनवी का नाम जरुर आता है।

बाज अलोचक उन्हें उर्दू का कीट्स कहते थे, तो फ़िराक़ गोरखपुरी की नजर में, ''अल्फाजों के इंतखाब और संप्रेषण के लिहाज से मजाज़ फैज के बजाय ज़्यादा ताक़तवर शायर थे।'' (पृष्ठ-48)

एक दौर था, जब मजाज़ उर्दू अदब में आंधी की तरह छा गए थे। आलम यह था कि जब वे अपनी कोई नज्म लिखते, तो वह प्रगतिशील रचनाशीलता की एक बड़ी परिघटना होती। लोग उस नज्म पर महीनों चर्चा करते।

मुईन अहसन 'जज़्बी'

मुईन अहसन 'जज्बी' ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ''यदि किसी की शायरी उसकी मौत के पचास साल बाद तक जिंदा रह जाती है, तो मान लें कि वह शायरी है और शायर बड़ा है।'' उनकी गजल ''मरने की दुआएं क्यों मांगू'' साल 1934 और ''अपनी सोई हुई दुनिया जगा लूं'' साल 1941 में आई थी। इन गजलों को आए हुए आठ दशक से ज़्यादा हो गए, मगर आज भी यह गजल उसी तरह मकबूल हैं। (पृष्ठ-61)

इस लिहाज़ से हम कह सकते हैं कि मुईन अहसन जज्बी बड़े शायर थे। उनकी शायरी में नाउम्मीदी और शिकवे-शिकायतों के साथ ही उम्मीद और सपने भी हैं।

वामिक जौनपुरी

वामिक जौनपुरी का शुमार उन शायरों में होता है, जिनकी वाबस्तगी तरक़्क़ीपसंद तहरीक से रही, जिन्होंने अपने कलम से सरमायेदारी और साम्राज्यवाद दोनों पर एक साथ हमला किया। समाज के सबसे दबे-कुचले लोगों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। अपनी शायरी में भाईचारे, समानता और इंसानियत की आला कद्रों को हमेशा तरजीह दी। 'भूका है बंगाल' नज्म उनकी शायरी की मेराज है। यदि इस नज्म को लिख देने के बाद वामिक जौनपुरी और कुछ भी न लिखते, तो भी वे उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहते। (पृष्ठ-62)

वामिक जौनपुरी की नज्म को गाकर अकाल पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया था।

मजरूह सुल्तानपुरी

''मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर/ लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया'' उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम शे'र हैं, जो शायर की पहचान बन गए और आज भी सियासी, समाजी महफिलों और तमाम ऐसी बैठकों में कहावतों की तरह दोहराए जाते हैं। मजरुह सुल्तानपुरी गर अपनी जिंदगी में इस शे'र के अलावा कुछ और नहीं लिखते, तब भी इस शे'र की बदौलत ही अदबी दुनिया में अलग से उनकी पहचान होती। ये बेशक़ीमती शे'र है ही ऐसा, जो आज भी हजारों की भीड़ को आंदोलित, प्रेरित करने का काम करता है। (पृष्ठ-69)

मजरूह सुल्तानपुरी फ़िल्मी दुनिया में ऐसे गीतकार थे, जिन्हें सबसे पहले 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड' मिला। इसी तरह, उन्हें फ़िल्म 'दोस्ती' के गीत 'चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे' के लिए फ़िल्मफेयर अवार्ड मिला।

जां निसार अख़्तर

जां निसार अख़्तर ने अपने एक खत में लिखा है, ''आदमी जिस्म से नहीं, दिल-ओ-दिमाग़ से बूढ़ा होता है।'' यह बात उन पर लागू होती थी। जिंदगी के आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने ऊपर कभी बुढ़ापा हावी नहीं होने दिया। रात में देर तक चलने वाली महफिलों और मुशायरों में वे अपने आपको मशगूल रखते थे।'' (पृष्ठ-84, 85)

जां निसार अख़्तर का एक महत्त्वपूर्ण कार्य 'हिन्दुस्तान हमारा' है, उन्होंने इस पुस्तक पर काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर किया था, जिसमें तीन सालों की हिन्दुस्तानी शायरी को दर्ज किया गया था।

एहसान दानिश

एहसान दानिश की शिनाख्त शायर-ए-मज़दूर के तौर पर है। मज़दूरों के उन्वान से उन्होंने अनेक गजलें, नज्में लिखीं। वे एक आवामी शायर थे। किसानों, कामगारों के बीच जब दानिश अपना कलाम पढ़ते थे, तो एक अजब समां बंध जाता था। लोग उनके कलाम के दीवाने हो जाते थे। अपने समय में उन्हें जोश मलीहाबादी की तरह मकबूलियत मिली। (पृष्ठ-86)

सैयद मुत्तलबी फ़रीदाबादी

सैयद मुत्तलबी फरीदाबादी, शायर-ए-मज़दूर एहसान दानिश के दर्ज के शायर हैं। अपने जमाने में उनकी हैसियत एक आवामी शायर की थी। अलबत्ता उनमें सियासी शऊर दानिश की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। उनकी रचनाओं में सामाजिक एवं राजनीतिक बोध स्पष्ट दिखाई देता है। मुत्तलबी की एक और खासियत लोकभाषा, लोक संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, जो उन्हें नजीर अकबराबादी की तरह जनकवि बनाता है। किसानों-मज़दूरों की बातें उन्होंने उनकी ज़बान में कही हैं। यह खासियत दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों में ढूंढ़ें नहीं मिलती। (पृष्ठ-91)

जोय अंसारी

जोय अंसारी का एक लंबा अरसा मास्को में बीता। वे वहां अनुवादक की हैसियत से पहुंचे थे। कुछ अरसा ही गुजरा होगा कि उन्होंने अंग्रेजी की तरह रुसी ज़बान पर भी काबू पा लिया। वह भी इस हद तक कि सीधे रुसी से उर्दू में तर्जुमा करने लगे। यही नहीं रुसी ज़बान में उन्होंने डॉक्ट्रेट भी मुकम्मल कर ली। उर्दू-रूसी और रूसी-उर्दू डिक्शनरी तैयार करने का मुश्किल काम भी कर लिया। (पृष्ठ-97)

गुलाम रब्बानी तांबा

गुलाम रब्बानी तांबा ने गुलाम मुल्क में अपने अदब से आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। अवाम में आज़ादी का अलख जगाया। वामपंथी आंदोलन से निकले तमाम तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह उनके ख्वाबों का मुल्क हिन्दुस्तान और उसकी आज़ादी थी। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो वे काफी निराश हुए। शायरी में उन्होंने अपने गम का खुलकर इजहार किया। ''दे के हमको फरेबे आज़ादी/ इक नई चाल चल गया दुश्मन।'' (पृष्ठ-100)

अहमद नसीम कासमी

सआहद हसन मंटो अहमद नसीम कासमी के अफसाने को गोर्की और चेखव के अफसानों के दर्जे में रखते थे। उनके अफसानों के मजमुए 'पतझड़' का उन्वान मंटो ने ही रखा था। अहमद नसीम कासमी की सभी रचनाएं गजल, नज्म, अफसाने और ड्रामे वे बराबर अपने अखबार में छापते थे। आलम यह था कि 'मुसव्विर' में अहमद नसीम कासमी की नज्म अखबार के पहले सफे पर छपती थी। मंटो से उनका रिश्ता भी अजब था। जहां वे उनकी तहरीरों को पसंद करते थे, तो वहीं मौका मिलने पर सख्त तंकीद करने से भी अपने आप को नहीं रोक पाते थे। (पृष्ठ-109)

मुज्तबा हुसैन

मुज्तबा हुसैन अपने लेखन के लिए कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे गए। इन पुरस्कारों में 'पद्मश्री' सम्मान भी शामिल है, जो उन्हें साल 2007 में मिला था। मौजूदा हुकूमत जब नागरिकता कानून लेकर आई, तो मुल्क के दीगर दानिश्वरों की तरह मुज्तबा हुसैन ने भी इस कानून का खुलकर विरोध किया। इस हद तक कि उन्होंने अपना 'पद्मश्री' सम्मान सरकार को इन अल्फाजों के साथ लौटाने का एलान किया, ''देश में अशांति, भय और नफरत की जो आग भड़काई जा रही है वह वास्तव में परेशान करने वाली है। जिस लोकतंत्र के लिए हमने इतना संघर्ष किया, तमाम तरह के दर्द सहे और जिस तरह इसे बर्बाद किया जा रहा है, वह निंदनीय है। लिहाजा मैं किसी सरकारी पुरस्कार को अपने अधिकार में नहीं रखना चाहता हूं।'' (पृष्ठ-125)

यशपाल

यशपाल 'विप्लव' में 'मार्क्सवाद की पाठशाला', 'चाय की चुस्किया' और चक्कर क्लब' जैसे अलग-अलग स्तंभों में अलग-अलग नामों मसलन 'एक मज़दूर', 'एक किसान' और 'एक विद्यार्थी' से लिखते थे। 'विप्लव' का वे उर्दू संस्करण भी निकालते थे, जिसका नाम 'बागी' था। इन अखबारों का नौजवानों पर बड़ा असर था। अंग्रेजी हुकूमत भी इन अखबारों से लगातार थर्राती थी। यही वजह है कि उसकी निगाह हमेशा 'विप्लव' पर रहती थी। अंग्रेजी हुक्मरान जब-तब जप्ती की कार्यवाही करते रहते थे। बार-बार की जप्तियों और भारी जमानतों की वजह से साल 1939 में आखिरकार यशपाल को यह दोनों समाचार-पत्र बंद करने पड़े। 'विप्लव' बंद हुआ, तो वे पूरी तरह रचनात्मक लेखक में आ गए। (पृष्ठ-128)

पं. नरेन्द्र शर्मा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिखी, तो इस किताब में छायावाद के बाद हिन्दी के मानचित्र पर उभरे हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे बड़े कवियों के साथ नरेन्द्र शर्मा का भी उल्लेख किया। उस वक्त तक नरेन्द्र शर्मा की 'शूलफूल' और 'प्रवासी के गीत' किताबें प्रकाशित हो गई थीं। (पृष्ठ-144)

नामवर सिंह

बीते कुछ सालों में नामवर सिंह की जो नई किताबें आईं, वे उनके वक्तव्यों का संकलन है। कहा जा सकता है कि देश की वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाने में नामवर सिंह का बड़ा योगदान है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि व्याख्यान के सिलसिले में वे इस पूरे महादेश को तीन बार नाप चुके हैं। नामवर सिंह का मन भाषणों में ज़्यादा रमता था। वाचिक परंपरा की अहमियत बताते हुए उन्होंने खुद एक बार कहा था, ''जिस समाज में साक्षरता पचास फीसदी से कम हो, वहां वाचिक परंपरा के द्वारा ही महत्त्वपूर्ण काम किया जा सकता है। मेरी आलोचना को, मेरे बोले हुए को, मौखिक आलोचना को, आप लोक साहित्य मान लीजिए।'' (पृष्ठ-154)

खगेन्द्र ठाकुर

एक ब्राह्मण परिवार मे जन्म लेने के बाद भी वे जिंदगी भर ब्राह्मणवाद से संघर्ष करते रहे। इसकी बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। एक इंटरव्यू में खगेन्द्र सिंह ने अपने बारे में बड़े साफगोई से यह स्वीकार किया था, ''बहुत बड़ा स्वप्न तो कभी नहीं देखा था पर इतने का संकल्प तो था कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ करते रहना चाहिए। जिनकी प्रेरणा से लिखने की दृष्टि मिली, उन्होंने मुझे समाज और जनता के करीब लाया।...अत्याचार, दमन से त्रस्त शोषित-वंचित बहुत बड़ा जन-समूह है, जो मेरी प्रेरणा-भूमि है, मेरा समाज है। मेरी जमीन है, जहां खड़ा होकर मैं लिखता हूं।'' (पृष्ठ-157)

चंद्रकांत देवताले

चंद्रकांत देवताले ने देश की गुलामी, आज़ादी और बंटवारा देखा, तो आज़ादी के बाद इमरजेंसी, 1984 के सिख विरोधी दंगे और साल 2002 में गुजरात का नरसंहार देखा। देश में जब भी मानव विरोधी प्रवृतियां आकार लेती, उनका भावुक हृदय मचल उठता। सच को सच कहने में उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। न किसी डर से उनकी कविता की आग ठंडी हुई। (पृष्ठ-167)

डॉ. मुल्कराज आनंद, मुल्क की उन बाकमाल शख़्सियतों में शामिल हैं, जिन्होंने विदेशियों को यह बताया कि एक हिन्दुस्तानी भी उन्हीं की ज़बान में उन जैसा उत्कृष्ट लेखन कर सकता है। अंग्रेजी ज़बान उनके लिए कोई टैबू नहीं है। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेन्टरी में उन्हें इंडियन डिकन्स कहते हुए भारत में अंग्रेजी लेखन का जनक बताया है। अपनी 99 साला जिंदगी में मुल्कराज आनंद ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखीं। जिनका दुनिया की 22 ज़बानों में अनुवाद हुआ और यह किताबें सभी जगह सराही गईं। डॉ. मुल्कराज आनंद की किताबों का यदि प्रकाशन-क्रम देखें, तो जब से उन्होंने लिखना शुरू किया, तब से लगभग हर साल उनकी कोई न कोई किताब प्रकाशित हुई।वह 'प्रगतिशील लेखक संघ' के संस्थापक सदस्य थे। (पृष्ठ-169)

अण्णा भाऊ साठे

अण्णा भाऊ साठे की पहचान पूरे देश में एक लोकशाहीर के तौर पर है। खास तौर पर दलित, वंचित, शोषितों के बीच उकी छवि एक लोकप्रिय जनकवि की है। उन्होंने अपने लेखन से हाशिये के समाज को आक्रामक ज़बान दी। उनमें जन चेतना फैलाई। उन्हें हक के लिए जागरूक किया। सोये हुए समाज में सामाजिक क्रांति का अलख जगाया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में अण्णा भाऊ साठे की सक्रिय भागीदारी थी। उनके लिखे 'पावड़े', 'लावणियां' मुक्ति आंदोलनों में एक नई ऊर्जा और जोश पैदा करते थे। मराठी भाषा में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने, दलित साहित्य की शुरुआत करने वालों में अण्णा भाऊ साठे का नाम अहमियत के साथ आता है। वे दलित साहित्य संगठन के पहले अध्यक्ष रहे। (पृष्ठ-177)

अमर शेख़

लोग उन्हें (अमर शेख को) 'लोकशाहीर अमर शेख' कहकर पुकारने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे पी.सी. जोशी ने बलराज साहनी पर केंद्रित अपने एक लेख में अमर शेख के बारे में लिखा है, ''अमर शेख की एक खासियत थी कि वह मराठी और हिन्दुस्तानी दोनों भाषाओं में रचना कर सकते थे।...बलराज ने उन्हें नई रचनाओं के लिए नए-नए विचार भी दिए।... जैसे-जैसे अमर शेख की परिपक्वता और ख्याति बढ़ती गई, उनको मुंबई का पाल रॉब्सन कहा जाने लगा और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी।'' (पृष्ठ-187)

बलराज साहनी

इप्टा ने जब अपनी पहली फ़िल्म 'धरती के लाल' बनाने का फैसला किया, तो बलराज साहनी को उसमें मुख्य भूमिका के साथ-साथ सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 'धरती के लाल', साल 1943 में बंगाल के अंदर पड़े भयंकर अकाल के पसमंजर पर थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में बलराज साहनी ने किसान की भूमिका निभाई। जीनियस डायरेक्टर बिमल रॉय की 'दो बीघा जमीन' बलराज साहनी की एक और मील का पत्थर फ़िल्म थी। 'धरती के लाल' में 'निरंजन' और 'दो बीघा जमीन' में 'शंभू महतो' के किरदार में उन्होंने जैसे अपनी पूरी जान फूंक दी थी। दोनों ही फ़िल्मों में किसानों की समस्याओं, उनके शोषण और उत्पीड़न के सवालों को बड़े ही संवेदनशीलता और ईमानदारी से उठाया गया था। ये फ़िल्में हमारे ग्रामीण समाज की ज्वलंत तस्वीरें हैं। (पृष्ठ-195)

शौकत कैफ़ी

शौकत कैफ़ी (कैफ़ी आजमी की शरीके हयात) के अभिनय की शोहरत उन्हें फ़िल्मों तक ले गई। 'हकीकत', 'हीर रांझा', 'लोफर' आदि फ़िल्मों में उन्होंने छोटे-छोटे किरदार निभाए। निर्देशक एम.एस. सथ्यू और शमा जैदी ने साल 1971 में जब 'गरम हवा' बनाने का फैसला किया, तो इस फ़िल्म के एक अहम रोल में उन्हें भी चुना गया। सलीम मिर्जा (बलराज साहनी) की बीवी के किरदार में तो शौकत कैफ़ी ने जान ही फूंक दी। उन्होंने इतना सहज और स्वभाविक अभिनय किया कि सत्यजीत राय जैसे विश्व-प्रसिद्ध निर्देशक ने भी उनकी अभिनय प्रतिभा का लोहा मान लिया। उन्होंने कैफ़ी की तारीफ करते हुए यहां तक कहा, ''शौकत को इस फ़िल्म में अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलना चाहिए था।'' (पृष्ठ-201)

प्रेम धवन

'भारतीय जन नाट्य मंच' (इप्टा) और हिन्दी सिनेमा दोनों में ही प्रेम धवन की पहचान एक वतनपरस्त गीतकार की रही है। जिन्होंने अपने गीतों से देशवासियों में वतनपरस्ती का जज्बा जगाया। एकता और भाईचारे का संदेश दिया। 13 जून, 1923 को अंबाला में जन्मे और लाहौर की गलियों में पले-बढ़े प्रेम धवन का पिता लाहौर जेल में वार्डन थे। जेल में सियासी कैदियों को आना-जाना लगा रहता था। खास तौर से गदर आंदोलन के नेताओं का। प्रेम धवन ने न सिर्फ इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को करीब से देखा, बल्कि उनके युवा मन पर सेनानियों की शख़्सियत और ख्यालों का गहरा असर पड़ा। (पृष्ठ-207)

राजेन्द्र रघुवंशी

राजेन्द्र रघुवंशी ने नाट्य-कर्म को अपने तक सीमित नहीं किया। नाट्य-कर्म और निर्देशन से उन्होंने कई पीढ़ियों को तैयार किया। इप्टा की तर्ज पर बच्चों के लिए उन्होंने 'लिटिल इप्टा' का भी गठन किया। बाल कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए आगरा में वे हर साल 'लिटिल इप्टा' का ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित कते थे। जिसमें बच्चे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस शिविर से दो बातें होती थीं। पहली, बच्चे खेल-खेल में रंगकर्म और कला की बारीकियां सीखते थे। दूसरी, रंगमंच के लिए नए कलाकार मिलते थे। (पृष्ठ-223)

(शिरीष खरे पुणे स्थित स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।