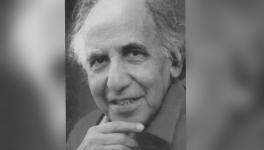

राही मासूम रज़ा : साझा भारतीय संस्कृति के भाष्यकार

'मैं तो अपनी एक भीड़ हूं। मैं केवल एक लेखक नहीं। मैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता भी हूं। मैं किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन भी हूं। ...मुझमें और बहुत से लोग भी होंगे। मैं वह हेप्पोक्राइट हूं जो अपने बॉस के बेजान लतीफे सुनकर सिर्फ हंसता ही नहीं, बल्कि जी लगाकर हंसता है। जो घण्टों अपने बोरिंग पड़ोसियों को बरदाश्त करता है। जो खराब शेरों की तारीफ करता है....जो इसी प्रकार के और भी बहुत से घटिया काम करता रहता है।.....यह 'मैं' व्यक्ति तो हरगिज नहीं। यह तो अच्छा-खासा मोहल्ला है!

यह कथन है, राही मासूम रजा का। '' गर्दिश के दिन'' को बयां करती हुए राही मासूम रजा ने लिखा,' तो प्रश्न यह है कि यह जो मेरी भीड़ है, इसमें बात किसकी चलती है? कायदे से तो लेखक की बात चलनी चाहिए, क्योंकि घर में उसी के पसीने का चिराग जलता है पर ऐसा होता नहीं। लगभग लेखक को हमेशा अपना ही जी मारना पड़ता है। सामने जो आदमी बैठा चाय पी रहा है, वह लेखक के पास नहीं आया है। वह तो मकान मालिक है। किरायेदार से किराया बढ़ाने की बात करने आया है और जो आदमी उसके सामने बैठा उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है, और दिल ही दिल में उसे गालियां भी देता जा रहा है, वह भी लेखक नहीं, क्योंकि लेखक बेचारा तो अलग-थलग बैठा एक कहानी लिख रहा था कि मकान मालिक के आने की खबर मिली। किरायेदार उठा तो उसके साथ लेखक को भी सिटिंग रूम में आना पड़ा...यूं ही मुझ पर बहुत कुछ और गुजरती रहती है। पर इन बातों पर न पाठक सोचता है न आलोचक। पाठक के पास पसंद-नापसंद की तलवार है। वह तलवार भांजता रहता है और आलोचक बड़े-बड़े और बूढ़े शब्दों के पत्थर लुढ़काता रहता है। रुक कर मेरी खैरियत कोई नहीं पूछता।

"राही मासूम रज़ा से दोस्ती का मतलब हुआ सही अर्थों में भारतीयता से दोस्ती। धर्म, भाषा, लिपि, कौम, संस्कृति, राष्ट्रीयता, देशप्रेम जैसी धारणाओं को राही ने सेक्युलर (धर्म निरपेक्ष) और डेमोक्रेटिक (जनवादी) समाज को हिन्दुस्तानियत से बखूबी जोड़ा है।" राही मासूम रज़ा के बारे में यह कथन है उनके अभिन्न मित्र एवं वरिष्ठ आलोचक कुंवरपाल सिंह का।

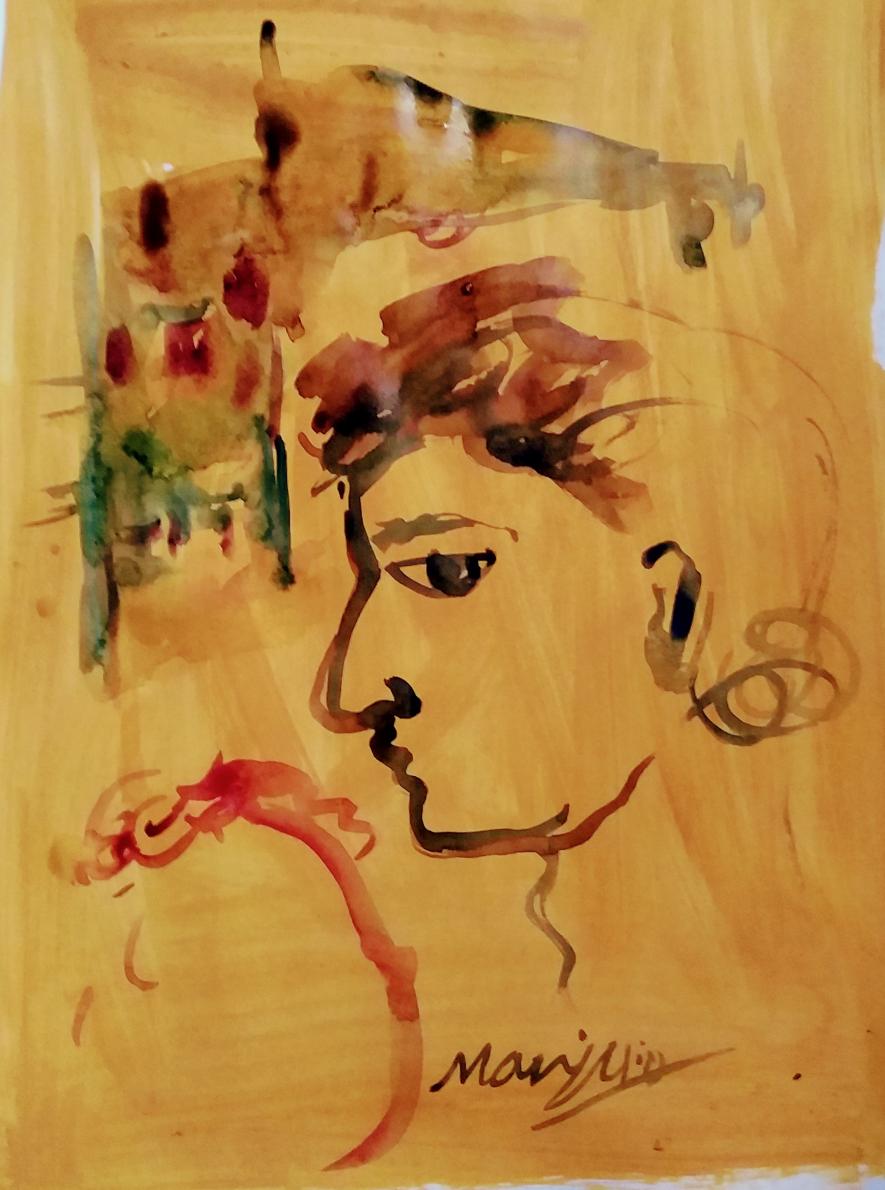

राही के कला और साहित्य के साझा संसार का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा," राही हमारे समय के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कविता और कथा साहित्य में नये क्षितिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कविता को साधारण जन की पीड़ा से जोड़ा। राही बीस साल तक उर्दू में शायरी करते रहे और देश के प्रगतिशील साहित्यकर्मियों में उनका महत्त्वपूर्ण नाम रहा। बाद के दिनों में उन्होंने उपन्यास, 'आधा गांव' लिखा जो हिन्दी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है।"

राही मासूम रज़ा तकरीबन पचीस साल तक फिल्म जगत से जुड़े रहे। तीन सौ से ज्यादा फिल्मों की पटकथा एवं संवाद लिखे। 'वैराग', 'फांसी', 'जुदाई', 'सगीना', 'सरगम', 'प्रेम कहानी', 'जूली' आदि फ़िल्मों में उन्होंने पटकथा-संवाद लिखे। उन्हें संवाद और पटकथा के लिए तीन बार 'फिल्म फेयर' पुरस्कार मिला।

राही मासूम रज़ा ने पटकथा लेखन में चित्रपट की तुलना में छोटे पर्दे दूरदर्शन पर एक लेखक के रूप में अपनी स्तरीय व विशिष्ट पहचान बनाई। दूरदर्शन पर कई सफल और उल्लेखनीय धारावाहिक लिखे।

'महाभारत' धारावाहिक का पटकथा-संवाद लिख कर राही ने अपनी लेखन कला और शब्द सौंदर्य का दक्षतापूर्ण संयोजन प्रभावोत्पादक ढंग से किया।

"राही महाभारत को हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की साझी धरोहर मानते थे।" राही के लिखे महाभारत के पटकथा-संवाद लेखन ने उन्हें घर-घर पहुंचा दिया। राही के अनुसार, "महाभारत, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का अमूल्य खजाना है।"

राही मासूम रज़ा को 'महाभारत' का संवाद लिखने की कथा -पृष्ठभूमि रोचक है। बकौल कुंवरपाल सिंह, "राही से बी आर चोपड़ा ने महाभारत लिखने का प्रस्ताव रखा तो राही ने व्यस्त होने की वज़ह से मंजूर नहीं किया। लेकिन बी आर चोपड़ा ने कोशिश जारी रखी, उन्होंने 'महाभारत' के लिए मीडिया के सामने पटकथा-संवाद लेखक के लिए राही मासूम रज़ा का नाम घोषित कर दिया। दूसरे दिन यह खबर अखबारों में छप गई।

भारतीय संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदारों ने बीआर चोपड़ा को विरोध पत्र लिखा," क्या सारे हिन्दू मर गये हैं जो एक मुसलमान से महाभारत लिखवा रहे हैं। चोपड़ा साहब ने ये पत्र राही के पास भेज दिए। राही की यह कमजोर नस थी, कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत बड़े अध्येता थे और अपनी जड़ों को पहचानते थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के शोधकार्य में उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया था और उर्दू में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है। अगले दिन उन्होंने बी आर चोपड़ा को फोन किया , "चोपड़ा साहब! महाभारत अब मैं लिखूंगा। मैं गंगा का बेटा हूं। मुझसे ज्यादा हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कौन जानता है!"

अच्छा लेखन और बुरा लेखन वैचारिक द्वन्द्व पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने यत्न करते हुए राही मासूम रजा का मानना है, "कोई लेखक शौक से बुरा नहीं लिखता है। मैं उन लेखकों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल बुरा लिखते हैं और केवल अपने लिखे को महत्वपूर्ण साहित्य मानते हैं। मैं साहित्यकारों की बात कर रहा हूं.... उन साहित्यकारों की बात कर रहा हूं जो अच्छे और बुरे साहित्य में फर्क कर सकते हैं। फिर भी सदा ही अच्छा नहीं लिखते। जानते-बूझते बुरा लिखना बड़ा मुश्किल काम है। पर इसे वही लोग समझ सकते हैं जो लिखने का काम करते हैं। वह लिखना पड़ता है जो लिखने को जी नहीं चाहता। पर लिखता हूं क्योंकि मैं लेखक ही नहीं हूं। मैं वह दूसरा आदमी भी हूं।

सत्ताईस साल से लिख रहा हूं। ज़िन्दगी का खाता देखता हूं तो पता चलता है कि बिका ज्यादा, खरीदा कम, पाया कुछ नहीं। आत्मा का बजट डेफिसिट पर चल रहा है।

बीस-बाईस बरस तक लिखना पेशा नहीं था, शौक था, शोहरत पाकर खुश हो लिया करता था, काफी मशहूर हुआ। बड़े ऑटोग्राफ बांटे। पर उन दिनों भी दिल दुखता ही रहता था। उन दिनों की एक कविता याद आई। शीर्षक था, 'सालगिरह'- आज मैं अपने घर पर तन्हा/ तीस और तीन का चिराग जलाए/ सोच रहा हूं/ आखिर मैंने क्या खोया है/ आखिर मैंने क्या पाया है....

यह शायद सन् साठ की कविता है....घाटे का यह ख्याल मुझे उन्हीं दिनों से परेशान कर रहा है।

कोई मुझे इक कागज दे दे/ ऐ ज़ख्मों से चूर उंगलियों/ मेरे कलम की खुश्क रंगों को/ आखिरी बार अब खून कर्ज दो/ तीस और तीन चिरागों की इस खौफजदा सी रौशनी में आज/ इस कागज के एक तरफ तो खेसारा लिख लूं/ और इक तरफ मुनाफा लिख लूं/ क्योंकि हमारी इस दुनिया में/ ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो/ दस्तावेज़ ठीक लिखे हों/ क्योंकि हमारी इस दुनिया में/ आदमी तो दो-चार बरस/ दस-बीस बरस में मर जाता है/ लेकिन यह दस्तावेज़ जिन्दा रहते हैं।

यह है मेरे दिल का दर्द और इस दर्द में कोई शरीक नहीं होता। वह दूसरा आदमी भी यह दर्द नहीं समझता तो किसी और से क्या शिकायत करूं ?

राही का 'मैं' आगे लिखता हैं, "मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, क्योंकि उसने मुझे बड़े महंगे दामों में लिया है। तो मैं उसे इस दर्द का राज बताकर क्यों उदास करूं? मेरा प्यार अब एक सलीब है/ जिसको कंधों पर उठाए/ बस्ती-बस्ती घूम रहा हूं/ वह कंधा जब दुख जाता है/ इस कंधे पर रख लेता हूं/.....और फिर मैंने अपनी वसीयत लिखी: मैं इस दुनिया से करता मांगूं/ मुझे बेचा है इस दुनिया ने बरसों/ और न जाने कब तलक यूं ही/ हसीं जिल्दों की जंजीरें पिन्हा कर/ यह गुलामों की तरह मुझको/ हर इक आबाद चौराहे पे ले जाएगी/ और मजमा लगाएगी/.... मैं इस दुनिया से करता मांगूं/ मेरी नज्मों की कीमत जिन्दगी में/ इसने कब दी/ जो अब देगी!

'राही' ने लिखा है, 'यह सन् बासठ की बातें हैं,तब लिखना मेरा पेशा नहीं बना था... एक बड़ी कड़वी बात को अपने संस्मरण में दर्ज करते हुए उन्होंने लिखा, मेरी जेब खाली थी, अब्बा नाराज़ थे। एक प्रकाशक ने शायद दो सौ रुपए एडवांस दिये कि 'गुनाह की रातें' जैसी कोई कहानी लिख दूं। पैसों की जरूरत थी। ले लिये। तब यह हुआ कि मैं चूंकि प्रगतिशील लेखक हूं इसलिए अपने नाम से कोई अश्लील कहानी नहीं लिख सकता, सौ-सवा सौ पन्ने लिख डाले। फिर अपने आप से सवाल उठा, दुनिया से यह बात छुपा लूंगा, पर अपने आपसे कैसे छुपाऊंगा? मैंने वो सौ-सवा सौ पन्ने फाड़ दिए और यह बात तब की है जब मैं न पति था, न पिता था यदि होता तो क्या करता। थोड़े दिनों पहले तक यह याद करके शरमा जाता करता था। अब सिर्फ उदास होकर रह जाता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरे आदमी से सुलह कर ली है। "यहीं एक बात और बड़ी सफाई से कहना चाहता हूं। अब्बास हुसैनी, उस बेनाम प्रकाशक, ही की तरह मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी जान-बूझकर बुरा लिखा। पहले और आखिरी के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, पर यह बात सही है कि मैंने लेखक को अपने घर में दूसरे दर्जे का नागरिक जरूर बनाया है।"

राही मासूम रज़ा ने वैचारिक प्रतिबद्धता को खुद्दारी और दीवानगी की तरह जिया है। उन्होंने कबूल किया है दोस्ती और राजनीतिक वफादारी के सामने मैं अब भी सर कटवाने के लिए तैयार रहता हूं। दीवानगी के इसी आलम में उन्होंने तीन साल लगा कर अपना प्रसिद्ध उपन्यास 'आधागांव' लिखा जो हिन्दी साहित्य के महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास को लेकर उनका स्वयं का मूल्यांकन बेहद मार्मिक और हौलनाक है। राही मासूम लिखते हैं.... इस उपन्यास की गिनती हिन्दी के अच्छे उपन्यासों में हुई। वे इसके बाद बताते हैं -, ''अब इसका हिसाब देखिए- तीन बरस में लिखा गया। एक बरस में छपा। तीन बरस में बिका। यानी सात साल का फेर (समय लगा) है। कीमत थी- दस रुपये। छपा था दो हजार। यानी पूरे एडीशन का दाम हुआ बीस हजार। मेरी (लेखक की) रॉयल्टी हुई तीन हजार (यदि पूरी मिल जाए तो) यानी 'चार सौ अट्ठाईस रुपए, पचीस पैसे प्रति साल। लगभग पैंतीस रुपये उन्हत्तर पैसे प्रति माहवार। यह देते हैं आप एक अच्छा उपन्यास लिखने की कीमत। साढ़े पैंतीस रुपये माहवार। प्रकाशक इसमें से भी काफी मार लेता है। आप किस मुंह से मांग करते हैं कि मैं अच्छा लिखता रहूं। अरे साहब, अच्छा लिखता रहूं तो जीऊं कैसे! हर शाम दूसरा आदमी घर का हिसाब ले कर बैठ जाता है : किराया-600 रु., राशन-400 रु., बच्चों की फीस-27 रु., दवा-दारू-100 रु., अतिरिक्त खर्च- 300 रु., सफेदपोशी-400 रु., चंदे-50 रु., किताबें-100 रु., कुल खर्चा- 2002 रु.।

सीधा हिसाब यह हुआ कि आमदनी साढ़े पैंतीस रुपये माहवार और खर्च दो हजार रुपये माहवार। करीब 1965 रुपये माहवार का घाटा।

आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देकर राही साहब ने जो भारतीय लेखकों की और उसमें भी हिन्दी पट्टी की बदहाल आर्थिकी की जो सूरत बयां की वह देश भारत के साहित्यिक व सांस्कृतिक कैनवस पर विषाद और विद्रूप के स्याह रंग की कालिमा को और अधिक गाढ़ा कर देती है।

राही मासूम रज़ा अपील भरी बोली में बयां करते हैं, 'अच्छा लिख कर जीने की कोई सूरत निकालिए न!

बम्बई में छह बरस रहने के बाद दूसरों के बारे में सच बोलने की हिम्मत नहीं रह गई है। पर अपने बारे में सच बोलने की आदत अभी तक नहीं छूटी है। खुदा ने चाहा और हालात यही रहे तो चंद बरसों में सुधर कर लेखक से आदमी बन जाऊंगा।

राही मासूम रज़ा कहते हैं, 'मैं आधा गांव लिख कर जिन्दा नहीं रह सकता। जब अलीगढ़ छूटा और परिवार के साथ बम्बई आया, तो मेरे पास एक हजार रुपये थे। और एक अजनबी भविष्य था। मेरी बेटी मरियम पैदा होने वाली थी.... पर अभी तक टूटने को तैयार नहीं था। "भारती और कमलेश्वर ने साथ न दिया होता तो अस्पताल का बिल अदा करके मैं पत्नी और बेटी को, अस्पताल से घर भी नहीं ला सकता था"। बम्बई आकर जीवन के जिस ढर्रे पर रज़ा ने जीना शुरू किया उसमें यथार्थ को नजरंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके लेखक को 'दूसरा आदमी' उन्हें स्वयं के प्रति उदार होने के प्रति सतर्कता आदेश का चेतावनी पत्र दे रखा है, ''तय ढर्रे पर चलते हुए अब लिखना पेशा बन चुका है"। मेरे लेखक पर दूसरा आदमी छाप कर बैठ गया है। मैं डायलॉग राइटर हूं पर लोगों का ख्याल है कि डायलॉग के बारे में मैं ही कुछ नहीं जानता। मेरे अलावा हर आदमी को आधिकार है कि वह कलम उठाए और मेरे लिखे सीन को ठीक कर दे! मैं (और मेरी ही तरह के दूसरे तमाम लोग) इस जिल्लत को बरदाश्त करता हूं/हैं!, क्योंकि मुझे 'चुटकी भर धूप' लिखना है।

व्यावसायिक धरातल पर कला-साहित्य की अभिरुचि के अनुरूप सिनेमा, थियेटर, कविता, कहानी, उपन्यास जब भी शूटिंग, मंचन, किस्सागोई, पाठ आदि के जरिए व्यापक स्तर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास होता है। इस कोशिश में संसाधन, स्थान, अर्थ-व्यय, प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया में कृति का रूपांतरण होता है, यह रूपांतरण काव्य रस, कला व्याकरण को साधने के साथ-साथ, लोकरंजन को संतुष्ट एवं पुष्ट करता है। जनरुचि परिष्कृत होती है। चिन्ता का विषय यह है कि सिनेमा जैसे व्यापक लोकप्रियता वाले माध्यम में पूरी तरह से कामर्शियल रूझान हावी है। जो राही मासूम रज़ा जैसे लेखकों को निराश करती है। जहां वह कुपित होकर लिखते हैं, " दो बरस से एक उपन्यास 'चुटकी भर धूप' लिख रहा हूं। 70 पन्ने लिख पाया हूं।.....यह रफ्तार तब है,जब लिखना पेशा बन चुका है। मेरे लेखक को दूसरा आदमी छाप कर बैठ गया है। मैं लेखक से 'डायलॉग राइटर' बन गया हूं! डायलॉग राइटर होना कोई बुरी बात नहीं है। फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है। घपला यह है कि इसमें मुझे लिखने की आजादी नहीं है।

जब सारा जहां सो रहा हो तब राही मासूम रज़ा की नींद उड़ी रहती है यह सोचते हुए, टीसते सवाल से रूबरू होते हुए, " वह राही मासूम रज़ा क्या हुआ जो मेरे साथ बम्बई आया था!" मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगती है और तब मेरी मेरी चार साल की बेटी करवट लेकर मुझ पर अपना पांव रख देती है। मैं उसके पैर चूम लेता हूं और अपने आप से मेरी नफ़रत कम हो जाती है।

परन्तु अपने स्व से राही का संवाद जारी है, "क्या मैं अपनी बेटी को जिंदा और खुश रखने के लिए एक लेखक को नहीं मार सकता? जरूर मार सकता हूं और यदि आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए!!

राही मासूम रज़ा की लेखनी में धंसी हुई यह 'शब्द-चीख', हमें सचेतन हो कान खोल कर सुननी चाहिए। राही मासूम रज़ा हिन्दी-उर्दू साहित्य में समान दखल रखने वाले, भारतीय संस्कृति के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक वांग्मय अविभाजित भारतीय सामाजिकी के निडर और बेलौस प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका खुद आगे बढ़कर निर्धारित की थी। साहित्य-संस्कृति में स्तरीयता और विद्वता के शिखर तक पहुंच कर संवाद और बहस में सम्मिलित हो कर हिन्दुस्तानियत और हिन्दुस्तानी समाज की एकरूपता और विविधता के अग्रगामी स्वरूप एवं मिली-जुली गंगा-जमुनी तहजीब के पक्षकार के पक्ष में बतौर एक स्तम्भ खड़े हो जाते थे। अपने लेख 'बुद्धिजीवियों की चुप्पी बेइमान राजनीतिज्ञों को बल दे रही है', में उन्होंने लिखा है, "आज के हिन्दुस्तानियों को यह नहीं मालूम कि शहर का नाम वाराणसी हो या बनारस, मुम्बई हो या बम्बई, ये शहर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में नहीं हैं, हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र वगैरह तो दीवारें हैं जिनसे घर बनता है। ये अंदर की दीवारें हैं जो घर को कमरों और दालानों में बांटती हैं--- जीना आसान बनाने के लिए !

कमरा घर नहीं है,कमरा घर में है। रहे कोई। कमरा घर का होता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में कमरों को घर मानकर उसपर कब्जा जमाने की बीमारी बहुत फैल रही है।"

पाकिस्तान बनने और वहां गये मुसलमानों की स्थिति का बयान करते हुए दो टूक लिखा है,"खुदा की बस्ती या अपनी बनाई हुई जन्नत पाकिस्तान में हिंदी भाषियों के साथ जो सलूक हो रहा है,वह सब जानते हैं, जाने वाले अपनी जन्नत में 'महाजिर (शरणार्थी) समझे जाते हैं। यह उनकी समस्या है, मगर खुदा के लिए मुझे ये बतायें कि जिस देश के हर नागरिक का दादा भारतीय था उसे मैं गैर कैसे मान लूं और उसे घर लौट आने का निमंत्रण कैसे न दूं? जिन्ना साहब ने पाकिस्तान मांगा। नेहरू जी और सरदार पटेल ने यह मांग मान ली तो इसमें वारिस शाह का क्या कसूर?

हीर को क्यों गुनहगार कहा जाए? सोहनी को पत्थर क्यों मारे जाएं ?

रजा ने देश के बुद्धिजीवियों साहित्यकारों को सम्बोधित करते हुए कहा "इनके कान पर भिमण्डी, अहमदाबाद, अलीगढ़, पंजाब की जूं नहीं रेंगती है तो न लेंगे, मगर यह हीर वाला वारिस शाह तो हमारे कबीले का था। वह कथाकार, जो जमशेदपुर के दंगों में काटकर कुएं में डाल दिया गया वह तो हमारा था।"

पाकिस्तान को एक बेदर्द सच्चाई मानते हुए राही मासूम रज़ा ने अपनी एक कविता में ये दो शेर लिखे थे

आस कच्चे घड़े की तरह बह गई,

साहनी बीच तूफान में रह गई।

जामा मस्जिद में अल्ल्लाह की ज़ात थी,

चांदनी चौक में रात ही रात थी।

राही मासूम रज़ा ने इस शेर के बारे में लिखा, यह आजादी का गीत नहीं है। मेरे दिल का मर्सिया है। यह उन दिनों की बात है जब यह पता चला कि हीर मुसलमान थी। टैगोर हिंदू निकले नजरूल इस्लाम मुसलमान।" मनुष्य के इतिहास में संस्कृति शायद पहली बार धर्म के आधार पर बांटी गई। चिनाब का पानी कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान। अंग्रेजों के जमाने में चाय तो हिंदू मुसलमान हुआ करती थी, परन्तु दरियाओं का का पानी अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमान हुआ। एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते मैं यह नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान वास्तव में हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह बात हमारे इतिहास में लिखी जायेगी कि चौदह अगस्त सन् 1947 को पाकिस्तान बना। अपने इतिहास को सुलझाने के लिए या इस भुलभुलैया में अपने आपको तलाश करने के लिए राही मासूम रजा ने अपना उपन्यास 'आधा गांव लिखा'!

(लेखक एक कवि-संस्कृतिकर्मी हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।